らんさん(id:yourin_chi)トコのクォ様とラミ姐をお借りしましたっ。

少々アダルト表現がありますのでご注意ください。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

「やっと見つけた!私の旦那サマッ!!」

美しいというよりは可愛らしいという表現が似合う、まだ幼さとあどけなさが残る顔立ちの少女が突然、抱きついてきた。

「えっ? ちょ、だ、旦那様ぁ!?」

抱きつかれた当の本人、クォル・ラ・ディマはただただ狼狽した。

美少女と評して不足のない娘に熱く抱擁され、しかも旦那呼ばわりをされている。

女好きである彼ならば喜んで然るべき状況だが、しかしタイミングが悪かった。

なにせ隣には、幼馴染のラミリア・パ・ドゥが居るのだ。

「・・・クォ、こちらのお嬢さんは、ドチラサマカシラ?」

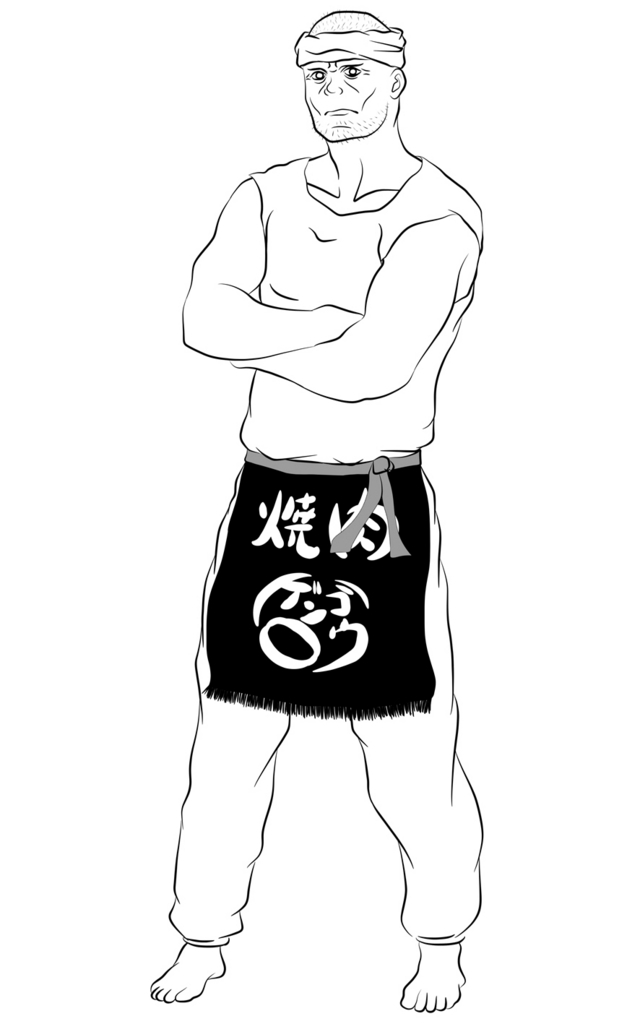

鍛えられた無駄のないシルエットを保ちつつ、それでいて見事な曲線と柔らかさを兼ね備えた美しき女性武闘家、ラミリア。

彼女は草色の髪を揺らしながらゆっくりと腕を組み、長い睫毛越しに切れ長の目で、射抜くような鋭い眼差しをクォルに向けた。

そんなラミリアの言葉に、少女のやや尖った耳がぴくりと動く。

「いや、お、俺様は何も・・・」

少し力を入れれば折れてしまいそうな少女の細腕。

クォルは無理に引きはがすこともできず、とにかく理由を聞こうと少女に顔を向けた。

自分の胸のあたりにある少女の頭、その淡い桃色の髪からフワリと甘い香りがする。

少し、ほんの少しだけ、クラッと眩暈がした気がした。

(俺様が旦那様? いやいや・・・)

軽く頭を振り、この少女のことを思い出そうと記憶をたどるクォル。

しかしこれっぽっちも、全く、微塵も、思い当たるフシなど無い。

「なぁ、お譲ちゃん、どういうことか説明してくれねーかな」

少女はクォルに抱きついたまま顔を上げた。

その可憐な鼻先が、俯くように見下ろしたクォルと触れ合いそうな至近距離。

昼間の猫を思わせる縦に細長い瞳孔を配したコバルトの瞳が、視線を外すことを許さない。

そんな少女の熱視線を受け、クォルはシンプルに美しいと思った。

自然と鼓動が速くなる。

ここはティラル市街にあるマーケット。

クォルとラミリアは自警団の買い出し当番として、ここに来ていた。

ティラル自警団は文字通り、コードティラル神聖王国の首都ティラルを警護するために組織された集団である。

その昔、王国が戦時下であった折には国王直属の騎士団としてその腕を揮った彼らは、戦争が終結した現在でも自警団として活動をしているのだった。

「クォ様、あぁクォ様!お逢いしたかった!本当に!」

少し鼻にかかったような甘い声で、少女は歓喜の思いを告げる。

しかしクォルは困惑するばかり。

特に、自分の中に湧き起こる謎のときめきの正体が分からない。

もちろん女性に好意的な態度をとられて喜ばないことなど無いが、しかしどちらかと言えば綺麗系の女性が好みであるクォルにとって、目の前の少女はいくぶん幼な過ぎる。

その表情をしばし見詰めたあと少女は、視線を外し腕を解き、すっと離れた。

「・・・覚えて、いらっしゃらないのですね・・・」

悲哀に満ちた嘆息とともに吐き出される少女の言葉には、絶望すら感じてしまうほどの落胆が織り込まれている。

瞳にはみるみる涙が湛えられ、そして溢れだした。

理由の無い罪悪感を目一杯に浴びせられたクォルは困り果て、少女とラミリアの顔を交互に見ている。

助け舟を懇願するクォルの視線に、ふんっと息を吐き出したラミリア。

どうやら本当に身に覚えが無いらしいことは、充分に伝わっていた。

「ちょっとお茶でもしながら詳しく事情を聞こうかしら? 私たち、あなたのお名前も分からないんだし」

「私はサキ。サキ・ムゥマ・ユーヴァスと申します」

少女はラミリアに促されて入った店でミルクを飲み、少し落ち着きを取り戻した。

そしてサキと名乗り、事情を説明し始めた。

数年前、まだ王国とグランローグの戦争が熾烈を極めていた折り、その戦火はティラル市内にも及んでいた。

国王直属の遊撃騎士団だったクォルが、ティラル市内に侵入してきた魔族の撃退に当たっていたときのこと。

「げっへっへっへ!男は殺せ!女は攫え!金目の物は残さず奪え!!」

「いや!やめて!こないで!」

「ほほう、まだ小娘だが、まぁ使えるだろう。よし、連れていけ」

「いやあああぁぁぁぁぁぁ!」

「待てッ!この俺様が来たからにはお前らの好きにはさせないぜッ!」

「おいおい、微塵の魔力も感じないが、普通の人間がこの俺に刃向かうのか?」

「戦時のどさくさで一般市民に手を掛ける魔族、ゆるさん!」

「見ず知らずの小娘のためにわざわざ命を張るとは、度し難い馬鹿よな」

「この(国の)女は(もれなく全員)俺様んだッッ!!!」

「ぎゃー!ば、ばかな・・・この俺がただの人間に・・・」

「大丈夫かいお譲ちゃん」

「騎士様!ありがとうございます!好きです抱いて!」

「はははッそれはお譲ちゃんが大人になったらな!」

「ああ騎士様!せめてお名前を!」

「名乗るほどのモンじゃねぇよ。さ、あとはこのクォ様に任せて、安全なところへ逃げな」

「クォ様!約束ですよ!私が大人になったら!大人になったらお嫁にもらってくださいね!」

「はははッ!アディオス!」

「ということがあったのです。あれから3年、ずいぶん探しましたわ、クォ様・・・」

とても大雑把で乱暴な説明だったが、有り得ない話でも無かった。

グランローグ国では女性が生まれる確率が極めて低く、戦時の混乱の中で他国から女性を攫ってゆくことも、考えられ無くは無い。

また市街戦においてクォル達が守った一般市民は数知れず、その中の一人にこのサキが居たとしてもおかしくはない。

更に言えば、クォルが吐きそうなセリフまでオマケに付いてきている。

残る問題はただひとつ、当事者であるクォルがこのことを全く覚えていないことだった。

「あんた、本当に覚えてないの?」

じっとりとした湿度の高いラミリアの視線に脂汗をぬぐいつつ、クォルは首を横に振った。

そんなラミリアに、より粘度の高い視線を向けるサキ。

不快指数が天井を振り切るほどまとわりつくその視線に、辟易とした表情をあらわにするラミリア。

座席は、クォルの横にサキ、二人の向かいにラミリアという配置だった。

つまりクォルからはサキの表情が見えていない。

「全っ然覚えてねぇ・・・。市街戦だろ? あン時は前線を押し返すのと市民を守るので、正直いっぱいいっぱいだったしな。お前も分かンだろ?」

もちろんラミリアもそのことは承知していた。

あの混乱の中で、助けた市民の顔を覚えていることは難しいだろう。

しかしサキの言うような会話があったのなら、今まで忘れていたとしても思い出すことはできそうなものだが。

「なぁサキちゃん、それホントに俺様だったのか?」

クォルは困ったようにサキの方を向いた。

それまで敵意というか呪怨というか憎悪というか、そんな負の感情がすべからくカクテルされたコールタールのような視線をラミリアに投げかけていたサキは、一瞬にして表情を豹変させた。

キラキラと輝く瞳にほんの少し涙で潤いをプラスし、頬に僅かな紅潮を差した完全無垢な少女の顔。

「はいっ!間違いありません!クォ様です!」

(この子、どーゆーつもりか知らないけど、明らかにクォのこと狙ってるわよね。自分の容姿と性質をちゃんと把握して男の人が好きそうな態度でべったり・・・それでいて女の私には敵意ガンガンで包み隠さず裏側を出してくる・・・すごく苦手だわ・・・)

過度なスキンシップでクォルと密着するサキに、ラミリアは不安を覚えた。

このまま押されたら、もしかしてクォもこの子に惹かれたり・・・?

そんなラミリアの表情変化を、サキは見逃さなかった。

「ねぇクォ様? えっと、ラミ、リアさんでしたっけ? こちらの女性とはどのようなご関係で? もしや・・・恋人・・・」

顎に人差し指をあて可愛らしい仕草と上目づかいでクォルに尋ねるサキ。

「恋ッ・・・んなワケねーじゃん! ただの幼馴染! 単なる腐れ縁! なっ!?」

「そ、そーよ!? 私とクォが恋人? はっ! 全っ然ちがうわよ!」

いつもの反応。

いつもの買い言葉。

クォルとラミリアにとって、この手のやりとりは星の数ほど経験してきたことだ。

条件反射といって良いほどの反応速度で恋人関係を否定した。

それを受け、サキの口角がニヤリと吊り上がる。

もちろんクォルには見えていない。

「だったらクォ様、恋人はいらっしゃらないのでしょう? 私では・・・いけませんか?」

クォルの右手を両手でギュッと包み込み、わずかに膨らむその胸に押し当てながら熱い吐息を洩らしつつ、熱烈にアピールするサキ。

また、甘い香りを感じたクォル。

少し快感を伴ったような不思議な眩暈を覚える。

懐かしさと恋しさ、安心、安寧、安堵、そのどれでも無いような、それでいて全てが当てはまるような、表現しきれないほどの多幸感がクォルの心を満たしていった。

このあまりに露骨な誘惑に、さすがのラミリアも苦言を呈さずにはいられなかった。

「あのねサキちゃん、コイツは馬鹿だけど、そんな安い手には引っ掛からないわよ?」

自分には絶対に真似のできない『女の武器』をこれでもかと活用してくるサキへの、牽制として放った言葉。

そして何より、無自覚ながら『こんな手に引っ掛からないでほしい』という、願望でも、あった。

「あなたには関係ないわ。これは私とクォ様のことなの」

今までの、鈴を転がしたような声色から一転、尖った棘のような、鋭利な刃物のような、触れれば無傷ではいられないような、そんな攻撃的な声で、サキはラミリアを一喝した。

百戦錬磨の武闘家であるはずのラミリアが、小娘の一言になぜか言い知れぬ恐怖を覚えた。

心臓を直に握られているような感覚だ。

「さ、いきましょうクォ様」

ツンと澄ました態度でクォルの手を取り、席を立つサキ。

そしてなんと、クォルは言われるがままフラフラと立ちあがり、サキに付き従うのだった。

「ちょっと! クォ!?」

慌てて後を追おうとするラミリアに、サキは更に圧力ある言葉を浴びせる。

「恋人でもないくせに、クォ様を呼び捨てにしないでくださる?」

理由の分からないプレッシャーに抑えつけられ、ラミリアは立ちあがることができなかった。

そしてそのまま、サキとクォルは店を出ていくのだった。

ラミリアが動けるようになったのは数分後。

原因不明の恐怖感と圧迫感から解放され、深く息を吐いた。

(呼び捨て・・・? ・・・あの子、きっと『クォル』という名前を知らないんだわ! 私が言うクォって呼び名を本名だと思ってる。それにあいつは自分で『クォ様』なんて名乗らないし。理由は分からないけど、さっきのあれは全部ウソ。でも、あの子のあれ、どう考えても精神操作系の魔法だったわ。あの手の能力には、クォも私も弱いのよね・・・どうしよう・・・誰かに助けを・・・)

そこまで考えて、ラミリアは自分の頬を両手でピシャリと打った。

とにかく、目の前にある現実はただひとつ。

クォルが攫われたのだ。

しかも自分の目の前で。

助けを呼ぶような時間があるとは限らない。

「よし!これでやっとあのときの借りが返せるわ!」

自身の不安を消し飛ばすように、ラミリアは声を上げ自らを鼓舞した。

色々考えるのは性に合わない。

今すべきことは、クォルの救出なのだ。

この場所がマーケットであることと、クォルが有名人であることが幸いした。

なにせ市民からしてみれば、自分たちを護ってくれる自警団の団長サマであり、誰にでも分け隔て無く明るく接してくれる気の良いお兄さん、それがクォルなのだ。

道行く人々に尋ねれば、すぐにクォルとサキが向かった方角は判明した。

したのだが。

「参ったわね・・・」

そこはいわゆる『宿屋街』だった。

恐らくはこのうちの一軒に部屋を取っているのだろう。

しかしざっと見る限りでも十数軒が乱立している。

「どうしろってのよ・・・」

気ばかりが焦る。

市場が賑わう時刻であるとはつまり、宿屋周辺の人通りが少ないことを意味していた。

これから宿泊しようとする者ならもっと遅い時刻に、宿泊して出かける者はもっと早い時刻に動くものだ。

これから全宿に入ってしらみつぶしに尋ねて回るしか無い・・・?

イライラとした焦燥感はやがて怒りへと変わり、ラミリアはついつい叫んでしまった。

「ドコに居んのよ馬鹿クォォォーッッッ!!!!」

「んだとラミてめぇ俺様のどこがバカだッ!!!」

図らずも耳慣れた悪態が返ってきた。

声の方向に目をやると、宿屋の二階の窓から身を乗り出したクォルと、そのクォルをグイッと室内に引っ張り込むサキの姿が見えた。

「見つけたわ!クォを返して!」

と、勢い込んで部屋に押し入ったラミリアはボッと赤面することになった。

よく考えればさっき窓から見えた姿も、こうだった。

クォルは上着を脱いでおり、上半身が裸なのだ。

しかしその金色の瞳に意思は宿っておらず、茫然と立ち尽くしているだけだった。

「まったく、呆れた精神力だわ」

不機嫌そうに、サキが言う。

彼女が普通に服を着ていることで、ラミリアは少なからず安堵した。

間に合った、と思った。

しかし安心するのは、この事態を収拾してからだ。

今はとにかく目の前で物憂げな表情を浮かべるこの少女を、どうにかしなければならない。

「一体どういうつもり? サキ、あなたは何者なの?」

警戒を解かぬまま、ラミリアは間合いを取りつつサキに尋ねる。

「さっきの話ね、半分は本当なのよ? 私はこの男に命を救われたの」

不貞腐れた態度のまま、しかしサキは真実をラミリアに打ち明けた。

もうどうでも良いという風に、ぶっきらぼうに、投げやりに。

「あの戦争のとき、ってのは本当。場所はここじゃなくて、グランローグ付近の山中だったけどね」

妖怪や精霊の異種族間交配が進み、多種多様な新種族を『魔族』と一括りで呼称するしかないような状況のグランローグにおいて、サキとその家族もまた特殊な能力を持っていた。

しかしそれは『自らが発する言葉にある程度の力を与える』という、いわば言霊のようなもので、一時的に対象の感情を縛ったり、簡単な命令ができる程度のものだった。

戦闘に向かないこの能力と、なにより優しい性格から、サキとその家族はグランローグが各地に戦を仕掛けている状況から逃れるために国境を超え、人里離れた山中に隠れて暮らしていたのだ。

そこに、コードティラル神聖王国の斥候部隊が現れた。

「銀色の刃が鞘から引き抜かれてキラキラ光るその動きが、とてもゆっくり見えたわ」

フンと鼻を鳴らしながら、サキは続ける。

戦時、敵国の兵に見つかった場合は殺されるのが当たり前。

しかもこの戦争にはいわゆる『両者に正義がある』わけでもないことは理解していた。

グランローグが一方的に争いを仕掛け火種を撒き散らしているのだ。

そして自分がそのグランローグ国民であることも、承知している。

子供ながらに、魔族という一括りが人間から攻撃の対象となることも、頭では分かった。

しかし理性で考えることと、死の恐怖を克服することはイコールでは無い。

望むべくは、苦しまずに一瞬で殺してくれる腕を、目の前の兵士が持っていることだけだった。

しかし。

「おっと待った! 待てって! その子はどう見たって民間人だろ!?」

「魔族に民間も何もあるもんか! しかもこいつは魔女だぞ? いつか新しい魔族を生んで、俺達を殺しに来るかも知れん」

「もしそうだとしても、そりゃそんトキに戦えば良いだけの話だ。この子の命は俺様が預かる。一切手出しは許さねぇからな」

「一体何の権限があってそんな身勝手を・・・お前、敵を庇うって言ってるんだぞ? 分かってるのか?」

事情はよく分からないが、兵士間での諍いが発生したようだ。

水色の髪をした青年が自分を助けようとしてくれている。

(このときのサキが知る由も無かったことだが、伝聞ではなく戦況を直接把握するため、クォルは身分を隠し斥候部隊の一般兵に混じって行動していたのだ。だが、ここでしぶしぶ階位を振りかざすことになる)

「国王直属遊撃騎士団の団長、って権限じゃ足りねぇか?」

そう言いながら青年は、国王から直々に拝領した騎士勲章を取り出した。

兵士は目を見開き、そして恭しく敬礼した。

「騎士団長様とは・・・知らぬこととは言え大変失礼いたしました!」

「良いンだよ。お前の責任感も愛国心も、充分伝わったぜ。 だが民間人には手出し無用だ。 これだけは忘れないでくれ。 これは国を護るための戦争で、決して殺し合いじゃあ無いんだからよ」

このあとサキとその家族は、クォルの協力で戦争の影響が少ない場所へ居を移した。

しかしその後、クォルの予想を遥かに超えた戦禍は、サキたちの移住先までをも飲み込んだのだった。

「家族はみんな死んだわ。私は運良く生き残ったけどね。で、戦争が終わってから山を降りてみたけど私の行き場所なんて無かったし。 この男の言った『国王直属遊撃騎士団』って言葉だけを頼りにティラルに来てみたけど、戦争が終わったときに解体されたんですって? 探しても見つからないはずよ。 私も苦労が祟ったのか、あの頃は真っ赤だった髪も今じゃこんな色・・・この男が私を覚えて無いのも仕方ないけどね」

可憐で無垢な少女の面影はもう消えていた。

本来であれば経験する必要の無い苦労を味わってきた者特有の、何かを悟ったような表情でサキは言った。

「でも、偶然とは言えようやく見つけてみたら、この有様よ。 笑っちゃうわ」

「・・・どういうこと?」

自嘲するサキに、ラミリアが尋ねる。

事の経緯は分かったが、今の状況がいまいち掴めない。

「さっき窓からあなたに叫んだ時だって、私の支配下にあったハズなのよ? まぁ、説明するより、見てもらった方が早いわね」

サキはそう言うと、光の無い瞳で茫然と立ち尽くしているクォルに囁きかけた。

「右手を上げてみて?」

すると、今まで直立不動だったクォルの右手がスゥッと挙げられた。

サキがチラッとラミリアに視線を送る。

「3回まわって、ワンと鳴いてみてくれる?」

クォルはその場でクルクルと3周し、そして「ワン」と言った。

次にサキは、ゆっくりとクォルに近づき、その逞しい腰に腕をまわした。

そして。

「ねぇ・・・抱いて?」

ラミリアが驚いて制止しようとするよりも先に、クォルに異変が見て取れた。

全く動かないのである。

サキはラミリアに向かって小首を傾げ、更に行為を続けた。

クォルの割れた腹筋に舌を這わせ始めたのである。

「ちょっ・・・な・・・」

ラミリアは声にならない声を上げ、しかしその官能的な一部始終を見守った。

クォルは動かない。

いや、小刻みに震えている。

「私を、抱いて?」

サキがまた言った。

すると、クォルの口が微かに動いた。

「・・・ラ・・・み・・・ラミ・・・」

ここでサキはクォルからスッと離れ、ベッドに腰を下ろした。

同時にクォルの強張っていた体の緊張が解けるのが、ラミリアには分かった。

「ね? こんな屈辱ってあるかしら。 そりゃ元々私の能力はそんなに強い方じゃないし、強靭な精神力で跳ね返されちゃうことだってあるわよ? でも、こんなに簡単に操れるにも関わらず、私を抱くのだけテコでも言うこと聞かないってどういうことよ」

不満を絵にかいたような膨れ面で、サキは言った。

そして値踏みするようにラミリアをねめつける。

「あーあ、せっかく運命の再開だと思ったのに。 まぁ、この男が私の恩人であることは変わり無いし、恩返しの一つでもしてから消えようかしら」

「???」

しばらくして、この部屋から絶叫が響き渡った。

「きゃああああああああああああッッッッ!!!!」

「うおおおおおおおおおおおおおッッッッ!!!!」

「何ナニなんでっ!? 服!私の服! こっち見んな馬鹿ぁぁぁ!!!」

「ちょ、ラミ、え!? 俺様、何で? えぇ!? ぐあああああ!!!」

廊下ではサキが驚きを隠せない表情をしていた。

「嘘でしょ・・・あの二人、この状況でもくっつかない? それなのに私が入る隙が無いとか、ホント馬鹿にしてるわ・・・もう。 あーあ、帰ろ・・・」

そして再び部屋の中。

「・・・見た?」

「見てない見てない見てないッ」

隣の席にサキ、正面にラミリア、そんな配置で座っていた店内。

そこからふと気づけば見知らぬ部屋のベッドの上。

そして目の前にはラミリアが一糸まとわぬ姿で・・・姿で・・・。

「見てないったら見てないッ!俺様は何も見てねぇからな!」

ブンブンと頭を振りまわし水色の髪を振り乱すクォル。

「絶対あの子の仕業だわ・・・」

手さぐりでシーツを引っ掴みつつ、ラミリアは記憶を反芻していた。

サキに見詰められ、服を脱ぐようにお願いされたことは覚えている。

しかしそこから後のことがまるで思い出せない。

気がつくと全裸のクォルが自分に覆いかぶさっていたのだ。

「これのドコが恩返しなのよ・・・」

「な、なぁラミ・・・一体どーゆー・・・」

「こっち見んなこっち向くなあっちいけぇー!!」

「わわわっ!」

(こーゆーのは心の準備とか雰囲気とか流れとかそーゆーのがッ!)

(・・・ラミ、綺麗だっt・・・いやいやいや!俺様は何も見てねぇぞ!)

ドタバタしながらお互いにシーツとクッションで体を隠すことができた二人。

しかし状況が状況である。

二人ともまともに顔を合わせることができないでいた。

「しっかし、なんだってこんなことに・・・サキちゃんもいつの間にか消えちまうし・・・」

「ああ、それはね・・・」

ラミリアはクォルに全てを話した。

いや、正確には全てではない。

サキが意図的に能力を使って今の状況を作ったことは、伏せた。

「魔力の暴走? か何かじゃないの? あの子、まだ未熟みたいだし?」

「そうか・・・」

適当に誤魔化したラミリアの言葉に、クォルは生返事を返す。

いまクォルにとってショックなのは、サキの家族が戦禍に巻き込まれて亡くなっていたという事実だ。

それは、ラミリアにも伝わった。

「俺様がもっと安全なところに案内してりゃ・・・」

「クーォ? そんなこと、今さら後悔したってしょうがないでしょ?」

思いつめた表情のクォルに、ラミリアは励ましの声をかける。

しかしクォルの態度は変わらない。

普段はこういう面を全く表に出さないクォルだが、正義感と責任感が強くなければ団長など勤まろうはずもない。

今はそれが自分自身を責めることになってしまっている。

ラミリアは、そこそこ本気でクォルの頭を、殴った。

「ッ痛えぇー!! 何すんだラミィ!!」

「あんたがいつまでもくだらないことでウジウジしてるからでしょ!」

「くだらないって何だ! 救えたかもしれない命なんだぞ!」

「もう過ぎたことじゃない! それを今あんたが悔やんで何になるの!」

感情に任せた怒鳴り合いの末、ラミリアはクォルの両肩を掴んでベッドに押し倒す形になった。

「少なくともあんたのお陰であの子は今も生きてる!それで良いじゃない!」

「・・・お、おう・・・ちょ、ラミ・・・」

「あんたがそのことで自分を責めるのを、あの子が望んでると思うの!?」

「あ、いや、うん・・・」

「何で目ぇ瞑ってんの!? 私の目を見て聞きなさい!」

「オレサマ ナニモ ミテナイ・・・」

「え? ・・・!!? きゃあああああああ!!!!!!!!!!!」

ギュッと目を瞑った顔面にラミリアの肘が振り下ろされ、クォルの意識は再び本人から離れていった。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

元々サキュバスという設定で書き始めたのでこんな名前ですが、書いてるうちに当初の予定と全く違う方向に進んでしまいました。