■手紙

「はぁ~・・・」

ルーカスはこの日、何度目かの大きなため息をついた。

人間と比べれば数倍の膂力と強靭な肉体、驚異的な生命力を誇る種族、鬼。

彼がその鬼であるとは到底信じられないような、情けないため息だった。

深々と椅子に身を預け、思案に暮れるその視線は、机上の手紙に向けられていた。

親愛なる領主 ルーカス・マーティン殿

拝啓 奇妙な草が鼻腔をくすぐる折、いかがお過ごしか。

私の国でも一部くしゃみの被害が出ているようだが、貴国ほどの規模ではなく特に気にもしてはいない。

さて、貴国がくしゃみ草に心を砕いていることを理解した上で、お願いしたいことがある。

最近のことだが、全世界で同時多発的に発生している謎の生物については、耳の早い君のことだから先刻承知のことと思う。

例に漏れず、私の村もこの生物による侵攻で困っている。

単刀直入に言えば、力を貸して欲しいのだ。

本来ならば長である私自らが出迎えに参上するべきなのだろうが、ご承知の通り、私は我が国の仕組みを根本からひっくり返そうと企む、いわば反逆者。

なかなか自由に出国もままならぬ身を許して欲しい。

繰り返すが、貴国が大変な状況にあることは理解している。

可能な限りで構わない。是非、助力を。

小さな村の無力な長 エウスオーファン

「何が無力な、だよ。まったくもう・・・」

手紙の主、エウスオーファンとは知らぬ仲ではない。

しかし、昔一度だけなりゆきで手助けをしたことがある、それだけだった。

こちらが助けられて恩義があるならまだしも、なぜ助けた側のこちらが、また助けに行かねばならないのか。

「僕が断れないの、知ってるクセに」

ルーカスは一国の領主であると同時に、国際警察機関のトップでもある。

人一倍、正義感が強いのだ。

しかし手紙にもあるように、いま彼の国は大変な状況にある。

冗談めかして書かれてはいたが、単なる雑草によるくしゃみ被害ではなく、毒物テロであるという事実が判明し、組織を挙げて解決を図っている最中なのだ。

「3つも4つも向こうの大陸から、僕が困っているのを『嗅いで』るんだろう?」

手紙の向こうでエウスオーファンが、ニヤリと笑った、気がした。

そんな幻影を払うかのように、ルーカスは手でひらひらと中空を煽ぐ。

そして、机上の呼び鈴を鳴らした。

「分かったよエウス。僕のとっておきを貸してあげよう」

■キスビットへ

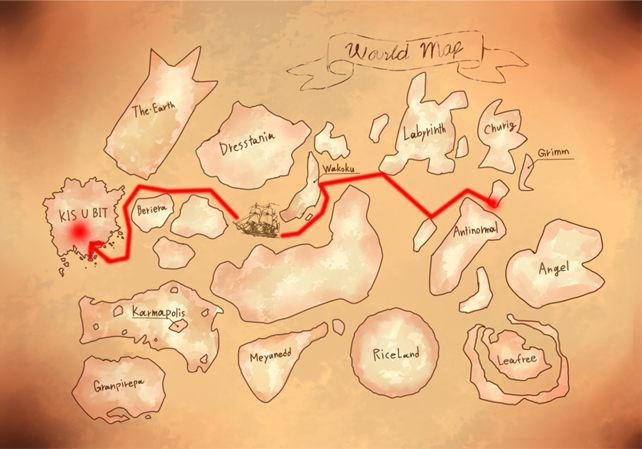

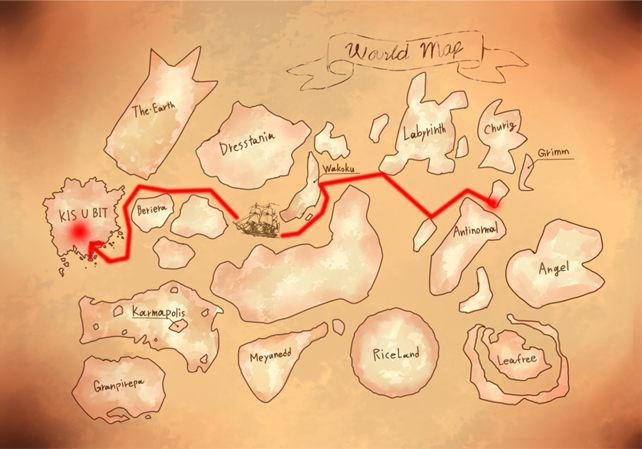

ルーカスの国を含む連合国、アンティノメルを出航した船は一路、キスビットを目指す。

キスビットはアンティノメルの中央大陸とほぼ同等の大きさを持つ島国である。

敬愛する領主の命により、エウスオーファンに協力せよと派遣されたのはたった一人の男だった。

彼の名は、季夏空。

近しい者からはソラと呼ばれている。

彼は微動だにせず、無表情にただ進路の海上を見詰めていた。

「ソラ様、お食事の用意ができました」

長い銀髪に潮風を受け、深紅の瞳を細めながらやってきた女性がソラを船室へと促す。

透き通るような白い肌を持つ妖怪の一種、アルビダという種族のこの女性は、エウスオーファンからの書状をルーカスに届けた使節団の一人だ。

今回派遣された使節団の三名はルーカスに書状を届け、今は援軍を無事に連れ帰るという務めを担っている。

援軍と言っても、ソラ一人なのだが。

「アウレイスさん、ありがとう」

無機質で抑揚の無い返事をし、アウレイスについて船室内の食堂へ向かうソラ。

任務で国外へ遠征する経験もあるソラだが、キスビット料理は初めてである。

「お口に合うと良いのですが」

微笑みながら、優しく温かな声で食事を促すアウレイスに、ソラは違和感を覚えた。

それはほんの些細な、ごく小さな違和感だった。

ソラはこの違和感の正体が分からないうちは油断できないと判断した。

目の前に居る妖怪に対する警戒を怠ってはいけない。

焼き物の壺から杓で注いだスープを、アウレイスがソラに差し出す。

その手の微かな震えを、ソラは見逃さなかった。

「なぜ震えているんです?」

「え?」

思いもよらない真っ直ぐな質問に、アウレイスは動揺を隠せない。

彼女の手からスープを注いだ皿が落ちる前に、ソラは動いていた。

スープがこぼれないように左手で皿を掴み、そして右手持ったナイフがアウレイスの首筋に突きつけられている。

常人なら目で追うこともできないほどの見事な身のこなしだった。

「毒でも入っていますか?」

スープの入った皿を軽く持ち上げつつ、決してアウレイスから視線を外さない。

無感情な声で投げかけられる質問に、アウレイスは涙声で答える。

「ご、ご、ごめんなさい・・・ぐすっ、ごめんなさい・・・」

皿をそっと机の上に置き、真正面から自分を見据えるソラに、アウレイスはただ泣きながら許しを乞う。

「お許しください・・・お許しください・・・」

おりしもそこへ、使節団の二人が食事の為に食堂へ入ってきた。

咄嗟に全員の戦闘能力を目算し、有利な位置取りを思案しているソラに向けられたのは、あまりにも間の抜けた声だった。

「ありゃ、アウレイスの悪い癖が出ましたかな?」

声の主は、頭部に立派な巻角を持つ妖怪の一種、サターニアという種族の老人だった。

かつては相当な男前だったことが窺える顔立ちも、今はシワだらけのお爺ちゃんである。

老人は警戒を解かないソラに対して、物腰の柔らかな口調で続ける。

「その物騒なものを収めてやってくれませんかな。その娘には何の悪気もありゃしませんで」

「ダクタスさん、そんな言い方じゃ伝わりませんよ」

「ではお前さんがきっちり説明してくれるかの、ラニッツ」

老人をダクタスと呼び、そのダクタスから事の説明を任されたラニッツはソラに会釈をした。

切れ長の目は瞳が小さく、ともすれば人相が悪く見えてしまいそうだが、いわゆるアヒル口のお陰でいくらか緩和されている。

こちらも妖怪の一種、アスラーンと呼ばれる種族である。

「ソラ様、アウレイスが失礼を働いてしまったようで、大変申し訳ございません」

どこかおどけたようにも聞こえる口調でラニッツは語りだした。

一通りの釈明と説明を受け、ソラはナイフを引いた。

ラニッツの話は要約するとこうだ。

アルビダ族であるアウレイスは、幼少期に鬼の奴隷として使役されていた過去が在り、その心の傷によって、人に慣れるまでに時間が必要であること。

ソラが感じた違和感は、アウレイスの作り笑いであった。

まだ村から出るのは時期尚早ではあったが、本人のトラウマを克服したいという強い思いにエウス村長が応え、今回の使節団入りとなったのだ。

船の目的地である国、キスビットでは、種族間における差別が横行している。

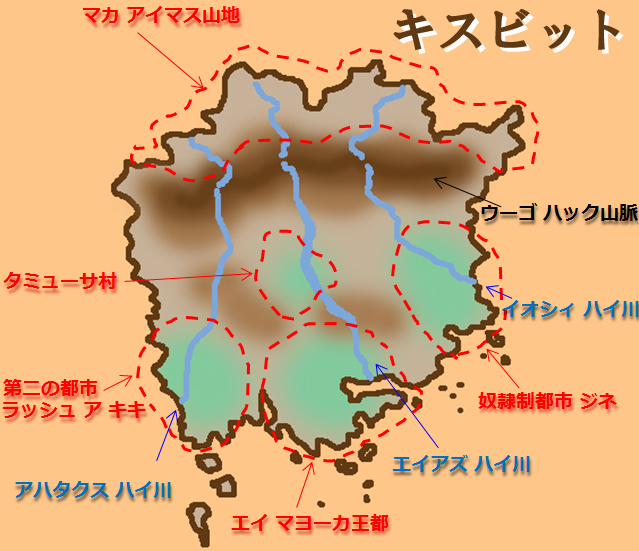

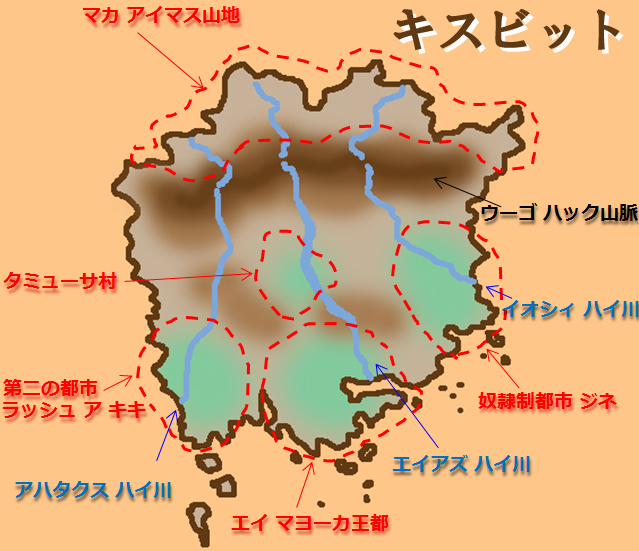

国には大別して5つのエリアがあり、それぞれに特徴がある。

最大面積、最大人口、最大軍事力を誇る「王都、エイ マヨーカ」は人間至上主義の都市であり、人間以外の種族が冷遇される。

基本的には人間種以外には居住権すら与えられない。

第二の勢力を誇るのは、かつて人間に追われ、復讐を誓うアスラーンが作り上げた都市、「ラッシュ ア キキ」である。

ここはアスラーン単一種で形成された都市であり、アスラーン以外の種族は立ち入ることさえできない。

第三の都市、ジネは鬼が支配する街だ。

ソラの国、アンティノメルにも種族に階級的な思想はある。

鬼を最上級の種族と位置付ける考え方は、このジネとの共通点とも言える。

しかし根本的に違うのは、ここジネに於いて、鬼以外の種族は皆奴隷だということである。

アウレイスも、元はジネの住人であり、生まれた時から奴隷としての生が定められていた。

しかし幸運にも、アウレイスはエウスとその一行に出逢った。

助け出された彼女は、その後タミューサ村で暮らしている。

第四の都市、いや、規模としてはまだ村であるし、皆が村と呼んでいるそこには、種族差別が存在しなかった。

村長であるエウスオーファン、その彼が拓いたタミューサ村。

ここはキスビットに於いて唯一、全ての種族が共同生活をしている。

現状のキスビットから考えれば奇跡と呼んでも過言ではない。

この村が、今回の旅の目的地でもあるわけだ。

五つ目のエリアはキスビットの北部に位置する山岳地帯、マカ アイマス山地で、純血のキスビット人が棲んでいる。

彼らは精霊と呼ばれる種族で、自然を信仰し、自然の力を借りて魔法を使う。

キスビット人は代々、土壌神ビットを信仰しており、土を操る魔法を得意としている。

キスビットの国土の半分は、これら5つのエリアに分かれているのだが、残りの半分、つまりどこにも領有されていない土地の開拓が、今後の勢力図に大きな影響を与えることになる。

従って、現状維持しか望まないマカ アイマスのキスビット人を除く4つの組織が、領地拡大のための情報収集を進めているのが現状である。

「その調査に赴いた者たちが、帰還予定日を過ぎても戻らないという事件に端を発するのです」

せっかくの説明の機会ということで、ラニッツはソラに今回協力を願い出た経緯まで話してしまおうと考えた。

どうせ航海の途中、船上に居るあいだに話しておかねばならなかったことだ。

「不幸な事故によって生還できなかった調査団も、もちろん過去には多数存在します。しかし今回の件は明らかに不自然だったのです。我々の調べによると、どの都市でも同様の事件が発生しており、恐らくはキスビットの全土に於いて同時多発的に調査団が行方不明となっているのです」

「そして、その被害は調査団だけの話ではなくなりましてのぉ・・・」

ラニッツに続き、ダクタスが話し始める。

黒い眼球をカッと見開き、怒りに震えながら言葉を絞り出す。

「村のはずれに住んでおった家族が、一夜のうちに全員行方知れずに・・・」

恐らくこの老人にとって、その家族は特別な存在だったのだろうとソラは察した。

ラニッツの顔にも影が射している。

目に映るすべての動植物を捕食してしまうという謎の生命体が各国で発生しているということが判明し、恐らくこの行方不明者たちも、その生命体の被害に遭ったものと判断されている。

「つまり、その事件の元凶排除、それが俺の任務ですか」

ええ、と短く答えたラニッツ。

アウレイスが落ち着きを取り戻していることを確認し、食事の再開を提案する。

初めて口にするキスビット料理は、幸いにもソラの口に合ったようだ。

船は補給のため途中で数カ国の港に立ち寄りながらの航海となり、多国籍の料理を楽しむことが出来た。

ソラの口調は相変わらず抑揚の無い無感情なものではあったが、使節団の三人と打ち解けるには充分な時間を過ごし、他の船員たちとも言葉を交わすようになった頃、ようやく目的の地、キスビットの島影が補足された。

「今日はあの島に上陸します。エイ マヨーカ領海内の小島ではありますが、実質タミューサ村の者が仕切っています。ソラ様には入国の際に少々ご面倒をお掛けしますので、その準備も兼ねて今日は島で過ごし、入国は翌日としましょう」

ラニッツの言葉にソラは無言で頷いた。

ほんの少し、本当にごく僅かにではあるが、使節団の三人との航海を楽しむ気持ちを感じていた自分に、心の中で喝を入れる。

これからは危険が伴う任務となるだろう。

自分のミスはそのまま、自分をこの任に当たらせたルーカスの落ち度となってしまう。

ソラは、ラニッツに説明された入国の手筈を反芻した。

今回の入国は、比較的難易度の低いものとなる。

それはソラが人間だからだ。

人間であれば最大都市であるエイ マヨーカの港から堂々と入国することができる。

まず、入国審査は間違いなく通過できるはずだ。

それと言うのもソラは、アンティノメルの国際警察機関に所属しているため、調査のための令状さえ所持していれば、大概の国にはすんなり入り込める。

もちろんキスビットに於いては、アスラーンの都市ラッシュ ア キキや、鬼の都市ジネからの入国は、令状を持っていたとしても不可能であるが。

国際警察の調査員としてエイ マヨーカからキスビットに入国するまでは、簡単だろう。

その後に必要とされる行動が、ソラを悩ませた。

演技が必要なのだ。

有り体に言えば、ズボラな国際警察官を演じなければならない。

台本はこうだ。

各国で問題になっている謎の生命体の調査という名目で派遣された自分は、しかし真面目に捜査などしたくはない。

そもそも調査員が自分一人だけというのも納得できない。

だが派遣された以上は形式だけでも動いておかないと上がウルサイ。

そこで、エイ マヨーカ兵の中から2~3人を借りて適当に周辺を散策し、発見に至らずという報告書を書いて帰国したいという旨を役人に伝えるのだ。

もちろん、袖の下を渡すことも忘れずに。

「最も重要な注意事項をお伝えします」

ラニッツは少しだけ声を大きく、そしてゆっくりと言った。

「何を見ても聞いても、絶対に人間以外の種族を助けないでください。これは絶対です。例えソラ様の目の前で妖怪や精霊がなぶり殺されるような場面に遭遇したとしても、見て見ぬふりをしてください。もしソラ様が目先の正義感に駆られ大局を見失うようなことがあれば、今回の件はすべて水泡に帰すと思って頂きたい」

ラニッツが意図的にきつい言葉を選んでいることは、ソラにも分かった。

それだけ重要な事項なのだろう。

種族間の差別意識が強い国であることは先刻承知である。

これから入国しようとする都市では人間至上主義が敷かれている。

人間である自分が異種族に対して温情をかけることがマイナスイメージに繋がることは充分に理解できた。

「では、いきますかな」

翌朝、出発前。

今まで乗ってきた船に向かってダクタスが両手を広げた。

シワだらけの両手から黒い魔力の奔流が溢れ出し、船を覆ってしまった。

「ふい~。これだけの大物、老体には堪えますな」

魔力の黒い影が消え去ると、なんと船の造形が全く変わってしまっていた。

今までのキスビット船ではなく、ソラが見慣れたアンティノメル式の大型船になっているのだ。

「ソラ様はこの船で堂々と正面からお入りください。我々は別ルートで向かいます」

ラニッツが大げさに敬礼しながら言った。

国際警察式の敬礼では無いが、ソラは気にしない。

彼の冗談であることが分かっているからだ。

「あの、ソラ様、お気をつけて」

もじもじと服の裾を掴みながら上目遣いでアウレイスが言う。

最初の一件以来、無理に作り笑いをするなというソラに対して、自然に振舞っている姿がこれである。

最初の頃の無理して取り繕ったような不自然さよりも、好感が持てた。

ソラが乗ったアンティノメル式の大型船を見送りながら、三人はふぅとため息をついた。

「さて、どうなるかのぉ」

「我々は、我々のすべきことを」

「私、がんばります・・・!」

■入国

ソラは予定通り、覚えたセリフを淡々と吐いていた。

いつも通りの無機質な口調で。

「だから、俺も面倒なことに巻き込まれたくはないんだ。分かってくれ」

そう言いながら役人に金貨を3枚渡す。

今までの怪訝そうな表情を一変させ、役人は嬉々として応じた。

「そういうことならお任せください。よしなに計らいましょう」

「悪いな。助かる」

「では、同行の兵士ですが・・・」

ここがひとつの山場だった。

実は、エイ マヨーカからタミューサ村へ亡命を希望している者を同行させるという計画があったからだ。

その希望者にはすでに計画が伝えられ、もし可能であれば立候補するように言い含めてある。

「なるべく、出来の悪い奴を頼む」

「は?」

ソラの言葉に、役人は思わず声を上げてしまった。

意図が分からないのだ。

「形式上とは言え、防壁外に出向くのだ。万が一ということもある。そのとき貴国の優秀な兵士を減らすのは申し訳ないからな」

これは最初から決まっていたセリフではない。

ソラが判断し、この場で思い付いたアドリブだった。

亡命を希望しているような兵士であれば、恐らく隊の中でも浮いているだろうし、厄介者扱いをされているだろうと踏んだのだ。

そしてその読みは見事に的中した。

「さすがは国際警察機関のお方、有り難いご配慮でございます。ではお言葉に甘えて・・・」

役人は信じられないような提案をしてきた。

同行として2名の兵士を付けるが、その両名とも実は持て余している邪魔者であることと、何なら事故に見せかけてでも消してくれれば助かると。

呆れた腐敗ぶりだが、これで目的の人物が配置されることは間違いないだろう。

「それでは私は準備をして参りますので、ソラ様はしばしお待ちを」

下卑た笑みを浮かべながら、役人は退室した。

港にほど近いこの小さな建物からは、通りの喧騒がよく見える。

エイ マヨーカは人間至上主義の都市だと聞いていたが、チラホラと異種族の顔も見えた。

恐らく異種族の彼らは、ここから都市の中心部まで続く街道の途中、城壁に設けられた関所から先へは入れないのだろう。

と、ぼんやりと眺めるソラの視界にサターニアの少年が映った。

少年は自分の体と大差無いほど大きな荷物を抱え、おぼつかない足取りで歩いている。

察するに海運組織の荷運びなのだろうが、とても身の丈に合った仕事とは思えない。

案の定、少年は石畳の僅かな段差につまづき、転んでしまう。

抱えていた荷物は穀物のようで、辺りに散乱してしまった。

いち早くそれに気がついた、同じくサターニアと思われる少年が手伝いに駆け寄る。

二人は懸命に穀物をその手で寄せ集め、荷袋の中へと戻していく。

その二人の前に、人間の男が歩み寄った。

「このクソガキが!なんてことしてくれたんだ!」

「ご、ごめんなさい!すぐに集めますから!」

「そんな汚れちまったモンが売れるかバカヤロー!」

「洗います!砂も埃も洗いますから!」

男は少年の髪の毛を鷲掴みにして持ち上げ、言い放つ。

「ナニ勘違いしてんだ?お前らが素手で触ったから汚れたんだろうが」

そして男はそのまま少年を石畳に叩きつけ、力任せに蹴りつけた。

もう一人の少年が叫ぶ。

「兄ちゃん!兄ちゃん!」

しかし蹴られた少年は動く気配が無い。

黒色に近い血液が頭部から流れ、石畳を染めている。

「ちっ。オイ、その小汚ねぇ血をしっかり洗っとけよ!」

吐き捨てるように言い、男は振り返る。

しかし立ち去ることはできなかった。

目の前に国際警察機関の特務服を纏った男が立っていたからだ。

ソラである。

「な、なんですかい旦那。そんな怖い目をして」

ソラ自身、自分がどんな表情をしているのかは分からなかったが、この男が言うのだから相当に怖い目をしているのだろう。

ソラは怒っていた。

少年がサターニアであることから、自国の友を重ねてしまったのかもしれない。

ここで問題を起こすのはマズいということは、理性では分かっている。

理解はできていても感情が付いてこない。

感情?

俺に、感情?

その刹那、今まで快晴だった港町は一瞬にして、黒く厚い雲に覆われた。

その場に居た誰しもが、視覚を失ったのかと錯覚するほどに瞬間的な変化だった。

そして、鼓膜を破るような大きな雷鳴と、視界がホワイトアウトするような稲光が起こった。

「ソラ様、こちらです」

ふいに耳元に聞こえた声に驚いたものの、それは聞き覚えのある声だった。

姿はまるで見えないが、手を引かれた。

確かにそこに、透明なアウレイスが居るらしかった。

導かれるままに、元居た建物に駆け込んだ。

「ここに居てください。私は子供たちを」

ほんの一瞬の出来事だった。

海運組織の男にしてみれば突発的な雷の隙に、目の前に居たはずの国際警察官が消え、そして地べたに転がっていたはずの子供二人も消えた、という状況だ。

理解が追い付かない。

周囲の人々も同様だ。

しかし、自分の身に、持ち物に、さしたる変化が無いことを確認すると、人々は意識を日常に戻していった。

「いやぁ、いきなり光るもんだから、焦りましたよ」

戻ってきた役人は二人の兵士を従えていた。

一人は屈強な大男、もう一人は小柄な女だった。

役人に促されて二人はソラの前に歩み出た。

男の方が先に口を開く。

「この度はお役に立てて光栄であります。オジュサと申します」

続いて女が、気だるそうに名乗る。

「どうも。エコニィです」

役人は二人に、呼び出すまで廊下で待機するよう言い付けた。

そしていやらしい笑みを浮かべてソラに耳打ちをする。

「男の方は見かけ倒しのとんだ臆病ものでして、出来れば死んでもらいたいんです。女の方はあの通り、見た目はイイんですが性格が最悪でして。とにかく反抗的なのです。どうでしょう、不幸な事故、起きませんかね?もちろん事故の前には、好きなようにお楽しみ頂いても構いませんので、へへへ・・・」

ここでは嫌な顔をせず、表面上の同意だけしておけば良い。

分かってはいても、ソラは顔を曇らせてしまった。

幸い、役人はその微妙な表情の変化に気付いてはいないようだったが。

「では、軽く散歩してくる」

もちろん、もうこのまま帰る気など無いのだが。

ソラは二人を引き連れて形式上の調査へ向かった。

エコニィが御者を務める馬車に、オジュサと共に乗り込んだ。

■タミューサ村へ

「二人とも、亡命希望なんですか?」

ソラの単刀直入な質問に、オジュサは目を丸くした。

エイ マヨーカから出発して間も無く、まだ都市の城壁が視界にある距離だ。

走行中の馬車内とは言え、亡命などという言葉は普通、言い憚られるものである。

「もし違ってたらどうするおつもりだったんですか?」

もしオジュサがエイ マヨーカに従順な兵士だった場合、この状況で今の質問は命取りになる可能性もあるはずだ。

「もし違っていたら、なんとか逃げ出して自力でタミューサ村に向かいます」

「ソラさんって、面白い人ですね!」

オジュサはケラケラと笑いながら、手綱を握るエコニィに話しかける。

筋骨隆々な外見にそぐわない、少年のような声と屈託の無い笑い声で。

「エコニィ、聞いてた?ソラさんって面白いね!」

「しゃべってると舌噛むわよ。ここから道が荒れるから」

エコニィはオジュサの問い掛けを軽く往なし、御者に専念する。

三人で移動するにしては大きすぎる馬車の荷台には、色々と荷物が積み込まれていた。

役人の、国際警察官に対する配慮だろうか。

エコニィに肩すかしを食らい、ひょいと肩をすくめたオジュサは、今度はソラの隣に置いてある木箱に向かって話しかけた。

「ねぇ、ソラさんって、面白いよね?」

違和感しか無いオジュサの謎の行動に、ソラは眉をひそめた。

確かに今、彼は何も無い空間に向かってしゃべりかけたのだ。

オカシイ人なのだろうか。

「ねぇ、居るんだよね?返事してよ、アウレイス」

ソラは内心、驚いた。

そう言えば先刻の港で、アウレイスの声を聞いた。

姿は見えなかったが間違いなく彼女の声だった。

「アウレイスさんが、ここに居るのですか?」

「ええ、居るはずですよ?」

と、ソラの目の前で不思議なことが起こった。

木箱の上、隅の方に置かれていた布袋がひとりでに開き、中から木の実が一粒スッと空中に飛び出した。

そしてそのまま一直線にオジュサめがけて飛んで行ったのだ。

「痛てッ!」

「もう!なんで言っちゃうんですか!オジュサさんの馬鹿!」

まぎれも無くアウレイスの声だった。

しかし姿は見えない。

「アウレイスさん、居るなら姿を見せてください」

恐らくこの方向に居るであろう、と見当を付けたあたりに視線を送りながら、ソラは言った。

しかし返ってきたのは弱々しい否定の言葉だった。

「だ、だ、だめです・・・。できません・・・」

するとオジュサが笑い出した。

手を叩き、そしてわざとらしく、少し大きな声で言った。

「そっか!透明化してるってことは、まっ裸だもんね!」

バチンッ!

勢い良く右を向いたオジュサの左頬に、手形がついた。

恐らくアウレイスの右手がフルスイングで平手打ちを食わせたのだろう。

くっきりと、手の形に頬が凹んでいる。

凹んでいる?

妙だ。

と、その手形を中心に、オジュサの顔面にひびが入っていく。

そしてポロポロと崩れ出した。

ソラは表情こそ平静を保っていたが、何から驚けば良いのか分からないくらい驚いていた。

「ひどいじゃないか、アウレイス」

剥がれて崩れ去ったオジュサの殻の中から、小柄な精霊の少年が姿を現した。

元の体で言えば、胸板のあたりに顔がある。

今までの声と口調、言動が、ようやく容姿と一致した。

「驚きました?僕はキスビット人、ソラさんには精霊と言った方が良いかな?」

彼の説明によれば、オジュサはキスビットの先住民族であり、土を操る魔法が得手なのだそうだ。

土の殻で変装してエイ マヨーカに潜入し、亡命希望者を見付けては脱都させ、タミューサ村へ逃がすのが彼の任務だと。

足元に積もった土、今まで自分を包んでいた殻の欠片を手に取ると、オジュサは悪戯っぽく言う。

「ねぇアウレイス、材料もあることだし、これで服を作ってあげようか?もうそろそろ、限界なんじゃないの?」

「お、お願い・・・します・・・」

不服そうな口調ではあったが、アウレイスにとっては助け舟だった。

透明化の効果は恐らくタミューサ村までギリギリ持続できるはずだが、余計な魔力を使わずに済むならそれに越したことは無い。

万が一トラブルが発生した際に魔力がエンプティというのも避けたいし、何より集中が切れると同時に透明化が解除されてしまうというアクシデントは、ソラの前では避けたいところだ。

「はい、どうぞ」

ソラの目の前で、元が土だとは思えないほど柔らかな質感の服が形成された。

ワンピースのドレスで、スカート部分には細かなレースのフリルがこれでもかと装飾されておりボリューム感がある。

代わりに上半身はシンプルで、背中が大胆に開いている。

「こ、こんなの着れませんよ!」

「嫌なら着なくても良いけど?」

オジュサの意地悪な言葉に、アウレイスは無言で渋々ながらに従ったようだ。

土のドレスがふわりと動き、つまみ上げられ、回転し、どうやら中身が入った様子が見て取れた。

当たり前のことだが、透明人間が服を着るという場面に初めて立ち会ったソラは、瞬きも忘れて見入ってしまった。

そして、今まで透明だった場所がゆっくりと白い色になっていく。

アウレイスの色い肌と長い銀髪が現れた。

「サイズはどうだい?」

「不思議なほどぴったりで、不気味です・・・」

そうだろうそうだろうと得意気なオジュサに、アウレイスは冷ややかな視線を向け、彼の手に握られていたリボンの端をひったくった。

「いつまで服の端を持ってるんですか。もう!」

「あ、ちょっとアウレイス・・・それは・・・」

あまりにも見事な装飾と造形、その柔らかでしなやかな質感ではあったが、やはり元は土なのだ。

オジュサの手を離れてしまうと可動しなくなるらしい。

ちょうど硬質化した土の鎧を着込んだ状態になってしまったアウレイスは身動きできない。

そして運悪く、馬車が大きく揺れた。

もともと整備された道ではないのだ。

石の突起や地面のくぼみなど、あって当然のこと。

土の服によって固められてしまったアウレイスは為す術なく倒れ込んだ。

ソラの方向へ。

「きゃー!きゃー!きゃー!」

「大丈夫、受け止めます」

ソラにしっかりと抱き止められ、派手な転倒は避けられた。

問題と言えば、衝撃によって土の服が粉々に砕けたことくらい。

腹を抱えて笑うオジュサ。

アウレイスの悲鳴。

ソラの動揺。

馬車はタミューサ村を目指して進んだ。

■村長

ソラたち一行がタミューサ村に到着したのは2日後のことだった。

道中、オジュサとエコニィは御者役を交代で務めた。

陽気でおしゃべりなオジュサに比べ、エコニィは無口だった。

とは言え特に陰気であるということもなく、単に感情を表現するのが苦手なだけなのだろう。

もちろん、亡命という一大決心をし、それを敢行している最中に浮かれた気分になれないのも当然である。

特にアクシデントも無く、と言うとアウレイスに怒られそうだが、怪物の襲撃などを受けること無くタミューサ村に到着したのは僥倖だった。

エイ マヨーカからタミューサ村までの途中、未開拓のエリアも広い。

野生のモンスターに遭遇する確率はそう低くは無い。

「やっと着きましたねー!」

オジュサが呑気な声を上げて、伸びをした。

「早く、着替えたいです・・・」

結局、穀物を入れていた麻袋を裂いて結んだだけの簡易衣装を纏ったアウレイスは、眉間にシワを寄せつつ呟く。

「ここがタミューサ村、ですか」

ソラは、エイ マヨーカで感じた大都市特有の無機質な腐敗感と、差別が蔓延していることによる空気の悪さを思い出し、このタミューサ村の必要性を感じた。

ザッと見回しただけで、この世界に存在する全ての種族を確認することができる。

そして皆一様に、笑顔だ。

「ソラ様、ようこそタミューサ村へ」

出迎えてくれたのはアスラーンのラニッツと、サターニアのダクタスだった。

二人はどうやってここまで来たのだろうか。

「アウレイスや、なんじゃその格好は。おおい、誰か」

ダクタスは呆れたように言い、近くに居たアスラーンの女性をつかまえて、服を貸してやってくれと頼んだ。

頼まれた女性は二つ返事で了解し、家の中にアウレイスを招き入れた。

元々顔見知りなのか、それとも村全体が家族のような付き合いなのか。

ソラは居心地の良さを感じた。

「それではソラ様、お疲れのところ申し訳ありませんが、村長にご挨拶を」

「それには及ばんよ。彼は客人だ。出迎えるのが筋だろう」

ソラの前に現れたのは、壮年という言葉がしっくりくる人間の男だった。

精悍な顔立ちに筋肉質な体躯、頭髪こそ灰色であるが、決して中年や高年とは呼べない雰囲気を纏っていた。

この男が村長のエウスオーファンであるならば、確か年齢は56歳と聞いている。

想像していたよりも遥かに、逞しい。

「はじめまして、だな。君がソラくんか。想像していたよりも小さいな」

ぶしつけな言葉だったが、不思議と不快感は無かった。

それよりも、なぜ自分の事を想像していたかの方が気になる。

「俺の事を、想像していたというのは・・・?」

「君がアンティノメルに居る頃から、『嗅いで』いたよ」

これか。

ソラは、国際警察の上司であり、領主であるルーカスから聞かされていた。

タミューサ村の村長、エウスオーファンの特異能力である「嗅覚」のことを。

「ずいぶんと抑揚の無いしゃべり方をするもんだな。もっと感情的な奴だと思っていたんだが」

「俺に、感情は、無い」

「君がそう思うのなら、今はそれでも良いがね」

この話はここまでとなった。

ひとまず全員が旅の垢を落とし、夜にはエウス村長の家で簡単な晩餐会が催された。

ラニッツ、ダクタス、アウレイスに加え、亡命手引き役のオジュサと、亡命者のエコニィ、それと驚くことにあの少年二人も居た。

エイ マヨーカの港で暴行を受けた子供も、何事も無かったかのように元気になっており、温かい料理に舌鼓を打っている。

「兄ちゃん、元気になって良かったね!」

「お前のお陰だな!ありがとう!」

弟の方は、まだ5歳にもならないだろうか。

港で見たときには兄弟そろって同じくらいの歳だと思っていたが、とても幼い。

仲の良い兄弟はこの村に連れてこられて、良かったのかもしれない。

恐らくあのままエイ マヨーカに居てもこの笑顔は見られなかっただろう。

「さて、ここに来るまでの間、何か生物に遭遇したかね?」

エウス村長が唐突に尋ねた。

誰に向けられたわけでもない質問に、誰が答えれば良いのか探り合う間が一瞬あり、すぐにソラが答えた。

「いえ、何も。それは異常なことですか?」

エウス村長は答えず、代わりにラニッツが説明する。

「確率的に言えば、モンスターに遭遇しないことも考えられなくも無いのですが、馬車で移動していたことを加味すれば、異常事態と言っても良いでしょう」

気配を殺しながら徒歩での移動、ということであれば、意図的に外敵とのエンカウントを避けつつ旅を進めることも可能だ。

しかし、馬車で派手な音を立てつつ砂煙を上げて移動しているにも関わらず一度も、一匹の獣にすら出逢わないのは明らかな異常であった。

「例の、謎の生物が原因、ということですか」

「聡いね。その通り。奴らは目に映った生物を次々に捕食しているらしい」

そう言うとエウス村長は、捕食という言葉を揶揄するかのようにパンに齧りついた。

その謎の生命体について、調査及び殲滅が、今回のソラに課せられた任務である。

本来であればこれはキスビットという国の問題であり、各都市が戦士や兵士を出し合って協力して解決すべき課題である。

しかし、この国の都市同士に於いて協力など有り得ない。

ともすれば、謎の生命体によって兵力を削がれた都市に追い打ちを掛け兼ねないような関係だ。

だからこそどの都市も専守防衛策を採っているのが現状だ。

「しかしそろそろそれも、限界なのだ」

エウス村長によれば、謎の生命体の活動が活発化してきているとのことだ。

今までは未開拓エリアでの被害が中心だったが、徐々に生活圏内でも被害が出始めているということだった。

航海中にダクタスが言っていた、村はずれの家族消失の一件も、それに含まれるのだろう。

それにしても、ソラが一人応援に来たからと言ってどれほど状況が変わるのだろうか。

この村の兵力はどの程度なのか。

「と、考えるのが普通だろうな。実は今、この村でまともに戦闘ができるのは、ここに居る連中だけなんだ。もちろん、今日初めてここに来た子供達とエコニィは除いて、な」

エウス村長の言葉に、ソラは少なからず驚いた。

嗅覚だけで、相手の思考がここまで読み取れるものなのか。

少し居心地の悪さすら覚える。

そしてやや遅れて発言の意味を理解し、さらに驚いた。

「これだけの村で、戦士が5人・・・?」

「この村は、いつでも開かれていなければならんのだよ」

食後、ソラは自分に用意された部屋のベッドに寝転がり、村長の言葉を思い返していた。

この村では、ある程度の特殊能力や戦闘力を持つと、キスビット国内のそれぞれの都市に亡命手引き役として潜入することを希望する者が多いのだそうだ。

オジュサもその一人。

少しでも多くの命をタミューサ村へ。

特異な能力を持たず、戦闘に不向きな村民も大切だ。

作物を育て、家畜を飼い、どれだけ人口が増えても耐えられるだけの強固な自給力を維持していかねばならない。

村人全員が、自分ができることを精一杯やって成り立っている、それがタミューサ村である。

また領外の開拓も重要な任務となる。

人口が増えればそれだけ住宅地も農地も必要になる。

未開拓エリアを調査し、領地を広げて行くための隊も編成されている。

こういうわけで、タミューサ村の戦闘要員はほとんど、領地拡大のための未開拓エリアを調査するために編隊された者たちと、各都市に潜り込んでいる亡命手引き役の者たちということになっている。

そこへもって今回の謎の生命体である。

猫の手も借りたい状況とはこのことだ。

「俺は命令に従うだけだ。エウス村長に協力し、敵を倒す。それだけだ」

自分に言い聞かせるように呟き、ソラは眠りについた。

■死闘

「ソラ様!起きてください!」

アウレイスがソラの部屋に駆け込むと、そこにはすでに戦闘準備を済ませ、今まさに飛び出そうとするソラの姿があった。

「こんな、村の中心部までッ!!」

ソラとアウレイスが宿から飛び出すと、そこには奇妙な形状の生命体が蠢いていた。

巨大な花のようなそれは、下部に無数の触手が生えており、それがまるでムカデの足の様に動いて移動をしている。

花弁のように見える八枚の肉ひだには、一ツ目の仮面のように見える突起がある。

そしてその中央には大きな口が付いていた。

人間の口に良く似た形状だが、異常に歯が多い。

一人の男が農具を振りかざし、花型怪物に襲いかかった。

「くそっ!よくも弟を!」

「ダメだ!近付いてはいけない!」

男を庇おうと、駆け出したのはエコニィだった。

しかし、間に合わなかった。

男が振り下ろした農具は確実に花型怪物に直撃したが、まるで綿入り布団を叩いたかのように変形しただけで、ダメージがあったようには見えない。

そればかりか、八枚の肉ひだを器用に波打たせ、男の上半身を包み込むような態勢となった。

ドサッと音を立てて落ちたのは男の下半身。

次に肉ひだが開いた時には、中央の口からおびただしい鮮血が溢れていた。

口の中から、まるで舌のようなぶ厚い板状の肉塊がニュルンと出て、その血をきれいに舐め取った。

「早く、村人をこっちへ!」

そう叫ぶのはオジュサだった。

声の方向には、昨日まで無かった要塞がそびえ立っていた。

土属性の魔法でオジュサが作り出したものだろう。

アウレイスとエコニィが村人を要塞へ誘導する。

と、それとは反対方向に、いきなり大勢の人間が現れた。

花型怪物は喜び勇んで人波の中に踊り入る。

「馬鹿め!かかったわ!」

大勢の人に見えたのは、ダクタスの魔法によって人の姿に変えられた農作物だった。

花型怪物はたっぷりの野菜を喰わされたというわけだ。

「よし、周囲にはもう村人は居ない!」

オジュサが声を張り上げると同時に、辺りがザッと暗くなった。

そして雷鳴一発。

花型怪物めがけての落雷が起こった。

「これでどうだ?」

手応えはあったが、と漏らすのはラニッツだ。

港でのあれも、彼の魔法だったようだ。

激しい雷によってその肉を焼かれた花型怪物は、その場で沈黙した。

誰ともなく、安堵のため息が漏れる。

ソラが黒コゲになった怪物に近づき、蹴り倒した。

反応は無い。

完全に死んだようだ。

「こんな生き物、初めて見ました」

アウレイスが怯えながら言う。

ソラにしても、見たこともない怪物だった。

自分のナイフが、果たしてこいつに通用したか。

ラニッツの魔法が無かったら、倒せていたか。

そんなことを思いながら、ソラがオジュサの作った要塞の方へ向き直ったとき。

「危ない!!!」

トンッ、と肩を押された。

パシャッ、と背中に温かいものを感じる。

咄嗟に振り返ると、そこにはアウレイスが目を見開いて立っていた。

左の肩口から左胸、わき腹にかけて、そこにあるはずの白い肌が見当たらない。

足元には、透き通るように白い色をした左手の肘から先が、赤い水たまりの中に落ちている。

「ソラさ・・・ま・・・」

コフッ、と鮮血を吐き、アウレイスは崩れ落ちた。

代わりに視界に入ったのは花型怪物だったモノ。

周囲にあった八枚の肉ひだは炭化しているが、中央の口部分だけが伸びて動いている。

先端に人間の口が付いた蛇のような形状だ。

歯の隙間から、アウレイスの服の切れ端が覗いている。

怪物の移動手段である本体下部から生えた無数の触手は、それぞれの先端にも小さな口が付いているようで、足元に倒れているアウレイスから溢れる赤い血を啜っている。

「うわあぁぁぁぁぁぁーッ!!!」

ソラは叫び、そして怪物に突進した。

見た目は鈍重な怪物だが、その動きは俊敏だった。

正確に、的確にソラを狙って噛み付きにくる。

しかしその歯はガチンと音を立てるだけで、すでにそこにソラは居ない。

しかし避けざまにナイフを突き立てても手応えは無い。

それでもソラは攻撃を止めなかった。

もう一度ラニッツの魔法がヒットすれば、倒せるかもしれない。

しかしそれではアウレイスを巻き込んでしまう。

ソラが距離を取ろうとすると、怪物は追うことなくアウレイスを餌食にしようとする。

どうすれば良いのか、何が最善なのか、分からないままソラは闇雲に攻撃と回避を続けた。

「ソラ様!武器をこちらに向けてくだされ!」

ダクタスが叫び、それに応じてソラが素早くバックステップする。

次の瞬間、ラニッツの雷魔法がソラのナイフを包み込んだ。

これなら周囲に被害を拡大せず怪物にダメージを与えられると踏んだのだ。

近接戦闘に長けており、コンパクトな武器を扱うソラには最良の策だ。

電撃ナイフで切られた部位は焼け焦げ、どうやら怪物にダメージを与えられているようである。

果たしてこの怪物に痛みや恐怖というものがあるのか不明ではあるが、徐々に動きが鈍くなってきていた。

これで勝てると、周囲にいた誰もが思った。

そのとき、怪物が淡く発光した。

次の瞬間、信じられないことが起こった。

今まで地道に与えてきた傷が消失したのだ。

黒焦げになっていた八枚の肉ひだまで修復されているではないか。

ソラにも、見守る全員にも、絶望が舞い降りた。

■元凶

タミューサ村のはずれ、人家は無く、木製の簡易的な柵が立てられているだけの、境界とも呼べない境界。

エウスオーファンはそこに居た。

「やれやれ、ようやく姿を現してくれたな」

そう言葉を投げかけた先には、フード付きのローブを纏った人物が立っていた。

「あの妙なバケモノ、お前さんが操ってるんだろ?」

元より返答などは期待していないが、相手との間合いを測りながらエウスオーファンはじりじりと距離を詰める。

勝負は一瞬だった。

エウスが投擲したダガーはフードの上から見事に額に突き刺さった。

「これで終わってくれれば、楽だったんだがね」

地面にローブだけを残して消え去った相手に、うそぶいた。

■帰国

傷が消失し、恐らくは体力も回復したであろう怪物に、ソラは攻撃を継続していた。

しかしじり貧である。

人間であるソラがトップスピードを維持したまま動き続けるのは無謀である。

それを感じさせない連続攻撃であるが、しかし必ず息切れはする。

一方怪物に疲れという概念があるのかは不明だが、動きが鈍る気配は見られない。

ソラは呼吸を整えるために一旦距離を取った。

ラニッツに次の魔法を要求し、ナイフをかざす。

しかし戦闘が継続されることは無かった。

いきなり怪物が目の前から消えたのだ。

ソラには知る由もなかったが、エウスオーファンがローブの人物を追い払ったのと怪物が消えたのは同時だった。

肩透かしを食らった状況ではあるが、そんなことはどうでも良かった。

ソラは地面に横たわるアウレイスに駆け寄った。

「アウレイスさん!」

絶望的だった。

直視するのも憚られる無残なアウレイスの体。

位置から考えれば左肺と、恐らくは心臓も食いちぎられているだろう。

それでもソラは叫ばざるを得なかった。

翌日、ソラは洋上で、先日の出来事を思い出していた。

アウレイスを失った村は消沈し、悲しみに包まれた。

しかしエウス村長の言葉に、村人は少なからず安堵した。

「アウレイスのことは残念だったが、しかし元凶は排除した。もうこれからは正体不明のバケモノに怯えることはない」

本当は何一つ解決などしていない。

しかしこれはエウスオーファンの機転だった。

この場を収めるには、仕方ないのかもしれない。

もちろんソラも、この言葉を信じた。

となればソラの任務も終わりということになる。

「俺は、果たして役に立てたのだろうか」

甲板で海を見つめながら、ソラは呟いた。

結果的にアウレイスを死なせてしまったのは、自分の油断が招いたことだ。

もちろん誰もそんなことを言わないし思わない。

ソラ自身がそう考えてしまうだけだ。

悲しみ、後悔、無力感。

胸が、重い。

もしこれが感情というものであるならば、無い方がマシだ。

そう考える自分と、そうではない自分が、心の中に居る。

この気持ちを整理するのに、果たしてアンティノメルに帰るまでの時間で足りるだろうか。

■再生

タミューサ村の村長、エウスオーファンは優しく話しかけた。

「傷の具合はどうだね?アウレイス」

ベッドの上に敷かれた清潔な真っ白いシーツに勝るとも劣らない、透き通るような白い肌、アウレイスと呼ばれた女性がか細く答える。

「お陰さまで、痛みもほとんどありません。でも、これで私、役立たずになっちゃいました」

数ヶ月前、アウレイスは瀕死の重傷を負った。

いや、瀕死とは言い難い。

確かに彼女は、死んだのだから。

アウレイスは突如として現れた正体不明のモンスターに、左肩から左胸、左脇腹付近までを噛み千切られてしまった。

もちろん臓器、左側の肺と心臓も半分ほど失っていた。

誰もが、彼女の死を悟った。

その日の夜、教会に今回の被害者の遺体が安置された。

皆が花や、生前に好んでいた食べ物などを供えている。

遺体が存在する者はまだ、マシだったかもしれない。

アウレイスの遺体も、並べられていた。

そのすぐそばに、子供が二人歩み寄ってきた。

頭部に2本のツノを持つ、サターニアの子供だ。

彼らはまだこの村に来たばかりであったが、アウレイスには特別に懐いていた。

それは、彼女が子供達を助け出したことに起因しているのだろう。

「エオア兄ちゃん、お姉ちゃんは、死んじゃったの?」

「泣くなアワキア・・・お姉ちゃんが悲しむから・・・」

目にいっぱいの涙を溜めながら問いかける弟に、自分の涙を見られないよう背を向けて言い放つ兄の声も震えている。

と、弟が泣きながらアウレイスの遺体をゆすった。

「お姉ちゃん!お姉ちゃん!死んじゃやだよ!」

周囲の大人たちは、何も言えず、ただ見守っていた。

本当は自分たちも、逝ってしまった家族に、愛する者に、ああやってすがりついて泣きたいのだ。

それをしないのは、我慢しているのは、なぜなのだろう。

素直に泣いている子供の方が、よっぽど尊く美しいではないか。

「アワキア!やめろよッ・・・」

兄が弟の肩に手を掛けたときだった。

アウレイスの遺体をゆする弟の両手から、淡い、黒色の光が放たれていた。

その光はアウレイスの全身を緩やかに包み込み、やがて彼女が失った部分、左肩あたりに集まりだした。

「アワキア・・・?お姉ちゃんも、治せるのか!?」

エオアの驚く声に、アワキアも驚いている。

「わかんない、わかんないよ!でも、お姉ちゃんが死んじゃうのは嫌なんだ!」

アワキアが叫ぶと、黒い光はその強さを増した。

そして、フッと光が消えると、そこには驚くべき光景が在った。

アウレイスの失われた左肩部分が、再生しているのだ。

いや、正確には再生ではなく「継ぎ足し」か。

今まで空洞だったその部分には、浅黒い色の肌が繋がっている。

まるでその部分が全体的に痣になっているようだった。

そしてもうひとつ。

先ほどまでアウレイスをゆすっていた、アワキアの姿が見当たらない。

代わりにそこには、サターニアの赤ん坊が寝息を立てていた。

「アワキアには本当に感謝しています。私の命を取り戻してくれた。自分の歴史と引き換えに」

兄であるエオアによれば、アワキアの不思議な治癒能力は昔からのものだったそうだ。

どんなにひどい傷でも、たちどころに治してしまう。

しかしそれは、エオアに対してだけだった。

子供の言うことではあるが、もし真に受けるならば、アワキアは「元はエオアの兄だった」そうだ。

治癒の力を使うたび、アワキアは若返ったと言う。

怪我の具合によって、若返る程度も違ったのだそうだ。

しかも、単純に若返るのではなく、それまで経験してきた記憶もすべて巻き戻ってしまうらしい。

恐らくは、自分の大切な者にだけ発動する特殊な魔法なのだろう。

自分が生きた時間を代償に効果を発揮する、特別な魔法。

「アワキアは、どうしていますか?」

「年頃のサターニアの夫婦が引き取って、面倒を見てくれているよ。有り難いことだ」

アウレイスは安堵のため息をついた。

自分のために赤ん坊になってしまったアワキア。

きっとエオアも、自分を憎んでいるだろう。

「入りなさい」

エウスオーファンの急な呼びかけに、ベッドで寝ているアウレイスも、扉の向こうに居るエオアも、驚いた。

ギィと音を立てて、扉が開かれる。

「お、おねぇちゃん、大丈夫?」

「エオア・・・ごめんなさい・・・」

アウレイスはエオアの目を見られなかった。

大切な兄弟を、自分なんかのために赤ん坊にさせてしまった。

きっともうエオアのことも覚えていないだろう。

「なんで謝るのさ、お姉ちゃん。アワキアは、良いことをしたんだろ?」

にっこりと笑いながら、エオアは言った。

「アワキア、すごく可愛いんだぜ!すぐに歩けるようにも、しゃべれるようにもなるさ!」

「ありがとう・・・ありがとう・・・」

アウレイスは泣いた。

申し訳なくて、切なくて、でも、嬉しくて。

村長はエオアに退室するよう言った。

お姉ちゃんに無理をさせてはいけないよ、というとエオアは素直に言うことを聞いた。

「さて、アウレイス。君はさっき、役立たずになってしまったと言ったね」

エウスオーファンはアウレイスの目を真っ直ぐ見て、言った。

視線を外すことができない、力のこもった瞳だった。

「はい。アワキアが修復してくれた部分は、透明化ができません・・・」

意識が回復し、身体が動くようになってからアウレイスは何度か自分の能力を試していた。

不安があったからだ。

嫌な予感は的中し、アワキアに再生された、肌の色が違う部分だけは、透明化することが出来なかった。

要するに、左肩、左胸だけが空中に浮いているような状態になってしまう。

これでは透明化などしない方がマシだ。

「いいか、アウレイス」

エウスオーファンは静かに言う。

「君にヒントを与えよう。君のその能力は、決して『自分を透明にする』だけのものじゃない。おそらく過酷な体験によって生じた『消えてしまいたい』という気持ちから、あの能力が発現したのだと君自身は思っているのだろうが・・・」

ひと呼吸起き、優しさと慈しみを込めた口調で続ける。

「君の能力は、誰かを護るためのものだ。大切な人、失いたくない存在、愛する者を護るための力だよ。それを忘れなければ、きっと、本当の力が目覚めるはずさ」

「私の、本当の・・・力・・・?」

今はまだ分からない。

ただ、エウス村長がそう言うのならきっとそうなのだろう。

アウレイスは静かに、だが強く誓った。

私があの子たちを、みんなを、この村を、ソラ様を、護るんだ。

あれ?

「わ、私、今なんでソラ様のことを・・・?」

真っ白な頬が、ほんのりと、色づいた。

■逆らえない男たち

「あれ、もう動いて大丈夫なの?アウレイス」

丈の長い前合わせのシンプルな衣の、すそを引き摺らないよう両手で余剰分をつまみ上げながら、ゆっくりと歩いている女性。

信じられないほど真っ白な肌と長いストレートの銀髪は、一瞬、この世界に色が存在することを忘れさせてしまうほど美しい。

そしてその白さと対照的なのは、燃えるように赤い瞳だ。

まだあどけなさが残る少女の顔つきには、少しアンバランスにも感じてしまうほど意志の強そうな輝く赤と、底知れぬ憂いを秘めた暗い赤が同居する。

アウレイスと呼ばれたこの女性は妖怪の一種、アルビダという種族であり、白い肌はその特徴だ。

数ヶ月前、アウレイスは瀕死の重傷を負った。

いや、正確には一度、死んだ。

しかし幸運にも彼女は生還し、今は治療とリハビリの生活である。

アウレイスが自分に投げかけられた声に対して振り向くと、そこに居たのはキスビット人のオジュサだった。

キスビット人はこの国、キスビットの先住民族であり、土壌神ビットを祀ることによって土属性の魔法を操る種族である。

諸外国ではエルフと呼ばれたり精霊と呼ばれたりすることもあり、それぞれが信仰する対象によって、使える魔法も異なる。

「ええ、お陰さまで。もうずいぶん良くなったんですよ」

そう言いながらアウレイスがにっこり微笑む。

この柔らかな頬笑みを向けられると、世界中から全ての争い事が消えて無くなったかのような錯覚を覚える。

肌触りのよい羽毛に抱かれたような優しい気持ちになる。

しかし、これは彼女がオジュサに慣れているからこその笑みだった。

病的なほどに人見知りが激しいアウレイスがこの笑顔を向けるのは、ここタミューサ村の村民に対してだけである。

いや、正確には村民では無い外国人にも、ひとり居るのだが。

「あれからもう半年近く経つのか。でも、治って良かったね」

アウレイスだけでなく、このオジュサにも、そしてタミューサ村全体にとっても、あの事件は深い傷を残した。

家族を失った者、荒れた畑、崩れた家屋。

しかし落ち込んでいるだけでは前に進めない。

皆が懸命に、あの事件を乗り越えようとしていた。

もちろん、アウレイスも。

「ええ、でも村長は、まだ外出を控えろとおっしゃるの・・・」

それはオジュサも同意見だった。

襟元からちらりと覗く彼女の胸元が、嫌でも目に入る。

透き通るような白い肌と、浅黒い肌が融着したような境目が、そこにはあった。

オジュサの視線に気がついたアウレイスが、少し自嘲気味に言う。

「自分でも分かっているんです。私はもともと透明になるくらいしか能がなかった上に、今ではそれも不完全・・・。こんな欠陥品に、大事な仕事を任せられませんよね」

それは違うと、オジュサは言おうとした。

しかし、村長から止められていた。

アウレイスは幼少期を恐ろしい鬼族の奴隷として生きた経験のせいで、いつでも自分を低く見積もって考える癖があった。

引っ込み思案で、他者との衝突を恐れた。

自分さえ我慢すれば収まる、自分は主張をしてはいけない。

自己犠牲と言えば聞こえは良いが、その実アウレイスのそれは、単なる逃避だった。

村長は、それがアウレイスの能力のタガになっているのだと言う。

他者から指摘されるのではなく、彼女自身がそれに気がついた時、きっと彼女は自分の真の能力に目覚めるだろうと。

「ま、あまり後ろ向きに考えずに、ね。リハビリがんばって」

オジュサはそれだけ言うのが精いっぱいだった。

くるりとアウレイスに背を向けて、歩き出す。

この場を立ち去らなければ、つい手を差し伸べそうな衝動に耐えられる自信が無かったからだ。

「後ろ向き、か。私の前って、どっちなのかしら」

ひとり呟くアウレイス。

その言葉は風に乗って、空に消えていった。

タミューサ村では珍妙な現象が起きていた。

つい数日前からのことである。

「ちょっとアンタ、夕飯の支度しといてくれないかい?」

「おう任しとけ!」

妻に夕飯の用意を依頼され、元気よく承る旦那さん。

コレ自体は何の変哲もないただの日常風景だ。

しかし問題は、この後である。

夕飯を作り終え、食卓に皿を並べた直後に、旦那さんに異変が起こる。

「なんで俺が飯を作らなきゃならんのだ!」

「あら、そう?アンタの料理、美味しいよ?座って食べなよ」

「おう!ありがとな、かあちゃん!」

そしてにこやかに食事を終えると、また旦那さんが叫ぶ。

「ちょっと、かあちゃん!今日の俺はどうしちまったんだ!かあちゃんの言うことに逆らえねぇ!助けてくれー!!!」

こんなことが村中で起こっていた。

些細なことから、割と大仰なことまで、とにかく女性のお願いに対して男性が自動的に承諾し実行してしまうという現象が起こっていた。

「あの・・・冗談ですよねぇエコニィさん?」

半年ほど前にこの村に来た、元兵士のエコニィは人間の女性だ。

自分の身長ほどもある大剣の使い手で、その華奢な外見からは想像もつかない動きを見せる。

口数が多い方では無いし、口を開けば端的な物言いという彼女は、しかし慣れれば人懐っこい面も持ち合わせていた。

今では村にも慣れ、よく笑うようにもなった。

「物は考え様よ?ラニッツ。不思議な現象を解明するために、ちょっとだけ、ね?」

完全に悪だくみの表情を見せるエコニィに追い詰められているのは、妖怪の一種でアスラーンという種族のラニッツだ。

細い目を更に細め、冷や汗を浮かべながら後ずさっている。

「さぁ!私の犬になりなさい!」

「わ、ワンワン!」

今まで二本足で立っていたラニッツが突然その両手を地面につけ、手と膝でバタバタと地面を蹴ってエコニィの足元へすり寄ってきた。

「くぅ~ん」

ラニッツはエコニィのふくらはぎあたりに頬を擦りつけ、そしてぺろぺろと舐め始めた。

「ちょ、ラニッツ!こら!待っ・・・」

しかしラニッツは止まらない。

これが本当に犬であれば微笑ましい光景であるが、しかし実際の図は違った。

小柄な女性に対して長身の妖怪がすり寄り脚を舐め、今は覆い被さろうとしている。

確実に事件の匂いがする。

「やりすぎだアホウ!」

エコニィは今まさに自分の首筋に舌を這わせようとしたラニッツを殴り飛ばした。

肩で息をしながら、ちょっと本気で怖かったエコニィは涙目である。

「正気にもどれッ!」

エコニィの叫び声とともに、ラニッツはスッと立ち上がった。

そして頬を抑えて、泣いた。

声を殺して、泣いた。

「私はこんなキャラじゃない・・・ぐすん」

しかしこの不幸な実験で分かったこともある。

女性からの命令は絶対であり、男性は決して逆らうことはできない。

命令の内容について認識の齟齬があれば、それを実行する男性側の認識が優先される。

つまり、単純に「行け」という命令を受けた場合に、女性側が例え「走って行く」というイメージを持って命令したとしても、男性側が「歩いて行く」とイメージしていた場合、行動は「歩いて行く」ことになる。

予定と違う行動があった場合はさらに命令を追加して軌道修正せねばならないようだ。

そして、命令を実行中の記憶は、完了後にも残る。

実行中はその命令を喜んで進んで自ら望んだかのような心境になる。

しかし完了後には、自分が行った全ての記憶を有したまま、その「主体性」だけがきれいさっぱり消え去り、後に残るのは「やらされた感」である。

この精神的ダメージは計り知れない。

ここは村長であるエウスオーファンの屋敷。

エウスは自分の書斎で読書をしていた。

そしてふと、顔を上げる。

「おや?こんな時間に珍しいね。どうしたんだいアウレイス」

書斎の扉の向こうに声を掛けた。

すると、廊下から弱々しい声が返ってくる。

「夜分に失礼致します。あの、入ってもよろしいでしょうか?」

アウレイスの言葉に対する返事は無く、代わりに扉が開かれた。

エウスが内側から開けてくれたようだ。

「すみません・・・」

アウレイスの態度と煮え切らないニオイで、エウスは何か頼みごとがあって来たのだろうと踏んだ。

しかし、アウレイスはなかなか本題を切り出さない。

当たり障りの無い世間話をぽつりぽつりと交わすだけだ。

手のかかる子だ、と内心で苦笑したエウスは、背中を押してやることにした。

「私はそろそろ休もうと思うが、まだ何かあるかね?」

「あ、あの、その・・・いえ、おやすみなさい・・・」

「アウレイス」

言いたくて言えなかった言葉をついに言わないまま去ろうとしたアウレイスに、エウスは呼びかけた。

それは単に名前を読んだだけの、ごく普通のことだった。

しかしたったそれだけの言葉に、厳しさと優しさ、心配と寛容が込められていた。

アウレイスは意を決して願い出た。

「あの、エウス様、私・・・私・・・アンティノメルに行きたい・・・です」

「それは許可できんな」

精一杯の勇気を込めてようやく言えた希望は、一瞬にして蹴散らされた。

エウスはじっとアウレイスの目を見て、静かに続ける。

「アウレイス、いいかい?今の状態では、いざという時に自分の身を守ることも難しいことは、分かるな?」

「・・・はい」

「そんな娘を、危険が伴う航海へ出せると思うかい?」

「・・・でも・・・ソラ様に・・・」

「だめだ」

「私・・・どうしても・・・」

「諦めなさい」

「わ、私をアンティノメルに遣わせてくださいッ!お願いします!」

「分かった。すぐに手配しよう」

「え?」

そこからの展開は早かった。

翌朝にはすでに船の手配が完了しており、エウスからの正式な書簡も準備されていた。

これからアウレイスは正規の使節として、再びアンティノメルに向かうのだ。

エイアズ ハイ川を下り海へ向かう船を見送る人影がふたつ。

妖怪の一種、サターニアの老人ダクタスと、エウスオーファンだった。

「まさかエウス村長まで、例の『女の命令』にやられちまうとはのぉ・・・」

「なんのことだ?」

現在、村では男たちが女性の言いなり状態という異変が起きている。

ダクタスはそれを指して言ったのだが、どうもエウスには通じていないようだ。

「なにやら村が騒がしいようだが、そんなに重大な問題なのかな?」

確かに騒ぎの匂いは感じていたが、そこまで深刻な香りでも無かったので報告があるまで放っておくつもりだったエウス。

その返答にダクタスは驚いた。

「では、アウレイスを行かせたのは、命令されたからでは無い、と?」

「ああ。アウレイスがはっきりと自分の意志で強く希望するなら、元より許可するつもりだったよ」

「なんと・・・しかし一人で行かせるのはまだ早くはないですかな?」

「心配には及ばんよ。それなりの準備はしてある。それより村の状況を教えてくれ。女の命令とは一体どういうことだ?」

これよりエウスは、謎の異変の対応に追われることとなった。

さて、洋上のアウレイスは少しだけ後悔していた。

日に日に募る「ソラ様に逢いたい」という気持ちだけで飛び出して来てしまったが、現実的に考えてみるとまず、「逢ってどうする?」という重大な問題が立ちはだかった。

何も考えていなかった。

もし今この状況で、仮にソラに対面したらどうなるか。

きっと固まってしまい何も言えず、結果ソラを困らせるだけだろう。

甲板に出て海を見詰める。

潮風を受けて長い銀髪がキラキラとなびくが、しかし悩みは吹き飛ばなかった。

「うぅ~・・・どうしよおぉぉ~・・・」

頭を抱えてもアイデアは浮かばない。

と、船室側に背を向けてうずくまっているアウレイスは気付かないが、音も立てずに忍びよる人影があった。

その人物は無音、無気配でアウレイスのすぐ後ろに迫る。

両手の指10本を、まるで蜘蛛の足のようにぐねぐねと動かしながら近付き、そしてアウレイスの細い腰に、思い切り指を這わせた。

「ぅひゃああああーーッ!!!」

普段の彼女からは想像もできないような叫び声があがる。

しかしそれでも指は離れず、わしゃわしゃと刺激を続ける。

「あひゃひゃひゃッちょ、やめ、ひっ・・・ひゃははは!」

「相変わらず可愛いねぇーアウリィ!」

突然始まったくすぐり地獄からようやく解放されたアウレイスが見たのは、同期のエスヒナだった。

「同期」と言うのは、同じくらいの時期にタミューサ村に来たという意味で、村では頻繁に使われる言葉だった。

村人歴の長短によって待遇などに差があるわけではないが、やはり入村時期が近いというのは仲良くなるための敷居が低くなる要素ではある。

エスヒナは村の中でもアウレイスのことを特に気に入っており、隙あらば物理的接触を敢行する。

肌が白いアルビダのアウレイスとは対照的に、エスヒナは褐色の肌を持つサムサールという種族だ。

サムサールもアルビダと同じく妖怪の一種だが、特徴として額に第三の瞳を持っている。

サムサールは生まれつき「ある感情」が欠落しており、その感情が第三の瞳に宿っているのだそうだ。

感情の種類には個体差があり、ある者は怒り、ある者は哀しみといった具合だ。

そして、サムサールの第三の瞳と目を合わせてしまった者は、瞳に宿っている感情を強制的に強いられることになる。

つまり悲しみを宿したサムサールの第三の瞳と目を合わせてしまうと、理由も無く無性に悲しくなってしまうのだ。

この恐ろしい能力がやたらと発動してしまうと危険であるため、エスヒナは額に眼帯代わりの額当てを装着して第三の瞳を隠している。

これは彼女が村に来てからずっとだ。

エウス村長の指示で、何があっても外してはいけないと言われている。

だから村人たちも、もちろんアウレイスも、エスヒナの第三の瞳にどんな感情が宿っているのか、知らないのだ。

ただ、瞳に宿した感情は本人から欠落しているはずなので、長く一緒に居ればだいたい察しが付きそうなものではあるのだが。

「はぁ、はぁ、はぁ・・・エ、エスヒナ!?なんであなたがここに!?」

ようやく呼吸を整えたアウレイスが尋ねる。

イヒヒ、と意地悪く笑うエスヒナ。

その口から語られたのは驚くべき内容だった。

「5日ほど前だったかな、エウス村長から、村に帰って来いって連絡があったの」

エスヒナは未開拓エリアの調査団に加わり、タミューサ村の居住区域を広げるための活動を行っていた。

そこにエウス村長からの書簡が届いたのだそうだ。

「そろそろアウリィが旅立ちそうだから、フォローしてやってくれってさ」

ちなみにアウレイスの事をアウリィと愛称で呼ぶのはエスヒナだけである。

彼女は出逢ってすぐにアウレイスを気に入り、何かに付けて引っ込み思案なアウレイスを引っ張ってきた。

内向的な性格はなかなか直らないが、しかしアウレイスがここまで村に馴染めたのはエスヒナの活躍が大きいのだった。

エウスもその辺りを考慮した上で、今回の件にエスヒナを寄越してくれたのだろう。

「エウス様・・・あなたはどこまで・・・ぐすん」

感動で目を潤ませ、小さくなっていくキスビット大陸に向かって深々とお辞儀をするアウレイス。

「で、アウリィの愛しの君ってどんなヒトなの~?」

敢えてなのか、空気を読まないエスヒナの質問に、アウレイスは耳まで赤くなった。

えっと、あの、その、だけを繰り返す。

俯いて自分のつま先を見ながら、スカートをもじもじと弄っている。

「まぁみんなから聞いてるし、だいたい知ってるケドね~。で、逢ってどうすんの?」

質問という形状の言葉製ナイフがアウレイスの胸を突き刺した。

そうだ、さっきまでそれで悩んでいたのだ。

さっきとは別のもじもじが始まった。

エスヒナにとってはもう慣れたものなのか、アウレイスのはっきりしない態度にも特にイライラしたりはしないようだった。

そして。

「可愛いアウリィのために、名案があるんだけどねぇ。聞きたい?」

完全に企み顔のエスヒナにすがりつくアウレイス。

果たしてどんな運命が待ち受けるのか。

航海だけは前途洋洋、風にも天候にも恵まれて、船はひた進む。

アンティノメルへ。

■サムサールの少女

「そう言えば村長、エスヒナの能力ってどんなものなんですか?」

オジュサは、今回のアウレイスの旅に同行したのがエスヒナだという情報を聞き、エウスオーファンに尋ねた。

するとエウス村長は、彼にしては珍しい表情を見せた。

眉間にしわを寄せ口をへの字に結び「苦虫を噛み潰した」という表現がなんともぴったりな表情だった。

完全に「言いたくない」という表情である。

このタミューサ村ではエスヒナの能力について、エウス村長しか詳細を知らなかった。

彼女が村に来た初日にエウス村長はその能力の被害者となり、以降、彼女に額当てを課すこととなったのだ。

あの日、ボロボロのフードを身に纏った少女が保護された。

未開拓エリアを調査する任務から村へ帰る一団が、草むらに倒れているところを見付けたのだそうだ。

少女はどこから歩いてきたのか、その裸足の足は傷だらけであり、かなりの長距離を履物も無しに移動してきたことが窺えた。

少女が寝かされている部屋にエウス村長が通される。

実はこのような来訪者は、ここタミューサ村では珍しいことではない。

差別国家キスビットにおいて唯一、異種族同士が平和に暮らす村を目指し、無謀な逃避行を決意する者も少なくない。

そしてその行程の途中で力尽きる者も、珍しくなかった。

運が良ければこの少女のように、村の者に発見され運び込まれるというわけだ。

そしてそれら、村側の計画ではない突発的な来訪者は、エウス村長がその人物像を嗅ぎ分けるのが常だった。

まず第一に危険性が無いか。

そしてどこから来たのか。

大まかな素性や性格などを、村長は来訪者のニオイで判断する。

「この娘、サムサールか・・・」

サムサールは、当時のタミューサ村には存在しない種族だった。

エウスにとっても初めての邂逅だった。

噂程度の予備知識を有していたエウスは、この少女の第三の瞳に危険を感じ、人払いを言い付けた。

どんなものなのか正体は分からないが、サムサールの第三の瞳と目を合わせると、ある種の感情が流れ込んできて自分では制御できなくなるらしい。

サムサールはドレスタニアが派生元だと聞いたことがある。

今後もこの村を訪れるサムサールがあるかも知れないと思い、エウスはドレスタニアのパイプ役に手紙を書いた。

なるべく多く詳細な、サムサールについての情報をくれ、と。

しかしいくら能力が未知数だとは言え、こんな小娘に対して少々警戒し過ぎか、と自嘲するエウス。

そろそろ額の冷布を替えてやろうと立ち上がり、水桶に浸けた布を固く絞って少女に目をやったその瞬間だった。

額の目が、開いた。

両の目は閉じている。

恐らく本人はまだ目覚めていない。

第三の瞳だけが、開いたのだ。

それはほんの刹那。

時間にして10分の1秒も無いほどの。

それでも確かに『目が合った』のだ。

途端に湧き起こる、いや、流れ込む感情の正体が、エウスにはすぐに分からなかった。

強い衝動だけがある。

そして気付く。

これはマズイ。

エウスは腰に下げていたダガーを素早く振りかざし、全力で振り下ろした。

刃は肉を貫きその下の机に深々と刺さった。

彼が刺したのは自らの左手だった。

「保ってくれよ、左手と、精神・・・」

自分の意志とは裏腹に、少女に近付こうとするエウスの身体。

そのたびに左手が血を吹き、痛みによって若干の覚醒をする。

エウスを襲っているのは激しい劣情だった。

彼の中で、自分の子供と言っても差し支えないような少女に対し、未だかつて感じたことの無いような強く激しい性の衝動が暴れ回っている。

エウスの常人離れした強靭な理性を持ってしても、その衝動を抑え込むことはできなかった。

それを一瞬早く予感したからこそのダガーだったが、左手が裂ければ終わりである。

恐らくその手の痛みよりも衝動が遥かに勝り、例え血濡れのままでも自分は少女を「使う」だろう。

ギリギリだった。

均衡とは言い難いほどの差で劣情の衝動が勝る中、エウスの理性も死んではいない。

「私は・・・私に・・・力を・・・タミューサッ!!!」

エウスは衝動の波を測っていた。

僅かではあるが、強弱の波を以ってエウスを襲っていた劣情の、弱まる一瞬を突いて理性の全力を込めた一撃は、彼の右足を床板に縫い付けた。

翌朝、少女は目を覚ました。

額の目は閉じられている。

代わりに開いた左右の瞳は、見知らぬ男を見付けた。

男はその左の手の甲を机に、右足の甲を床に、それぞれ刃物で突き刺されていた。

辺りにはおびただしい量の血だまりができている。

「やあ、目が覚めたかい?すまないね、情けない姿を見せてしまった」

そう言うと、男は短く呻きながら刃物を抜いた。

更に鮮血が溢れる。

よく見ると男は目を閉じている。

そして、悟った。

なんということだろう。

「あの・・・あたし・・・」

少女には思い当たるフシがあった。

だから額の瞳は、開かないようにいつも気を付けている。

気を付けてはいるのだが。

「ごめんなさい。でも、こんなこと、初めてです」

「そうか。辛かったろうな。私はこの村の村長、エウスオーファンだ」

「・・・あたし、エスヒナです」

「エスヒナ、良い名だ。ようこそタミューサ村へ。君を歓迎する」

エスヒナは、今までずっと我慢をしてきた。

額の第三の瞳は、開かないように、隠すように生きてきた。

それでも運悪く目が合ってしまうこともあった。

そんなときはただ、時間が過ぎるのを待った。

三っつの瞳を全てギュッと閉じ、ただ我慢した。

だいたい1日、長くても2日程度、耐えれば良かった。

相手が動かなくなるのが終わりの合図だった。

理由も理屈も分からなかったが、ただ額の瞳で相手を見てしまうと、あの我慢の時間が訪れるのだ。

今までどんなに優しくしてくれた人も、笑い合っていた相手も、男も女も子供も老人も、皆が豹変した。

それなのに、今目の前に居る男は、恐らく自分の代わりに我慢をした。

エウスオーファンと名乗ったこの男は、自分の身を傷つけてまで、触れなかった。

「エウスオーファン様・・・ありがとうございますッ!!!」

これ以降、エスヒナはタミューサ村の一員として加わった。

医務担当の村人は翌朝のエウスのヒドイ有り様にとても驚いたが「手が滑った」というエウスの言を飲んだ。

エスヒナは額の瞳を自分の意志で閉じ続けられるように訓練し、また専用の額当てを設えてもらった。

いや、大きなティアラと言った方が合っているかもしれない。

今はエスヒナのトレードマークでもある。

「それは、必要な時がきたら、話そう」

静かに言う村長の気迫に気圧されたオジュサは、それ以上聞くことはできなかった。

「で、その名案って?」

ずいっと顔を近付けてエスヒナに詰め寄るアウレイス。

「そのソラって人、アウリィが死んだと思ってるんじゃないかな?状況的に」

そう言われてアウレイスもハッとした。

そうだ。

確かにそうに違いない。

アウレイスが生き還ったのはソラがアンティノメルへの帰途に着いた後だった。

「そ、そう思う。それで?」

「アウリィってば、その人を庇って噛まれちゃったんでしょ?」

「一応、そうかな?」

私なんかがわざわざ出しゃばらなくても、ソラ様ならきっと避けていたと思うけど、と続けるアウレイス。

エスヒナの作戦はこうだ。

事実はどうあれ、状況的にソラはアウレイスに対して「借り」がある。

しかしそれを返すべき相手が死んでしまっている、と思っている。

そこへまず「生存報告」を理由にしてソラに逢いに行く。

「なるほど!それなら自然だわ・・・さすがエスヒナ!」

「これはまだ導入だよアウリィ。イヒヒ」

ソラが感じている「借り」を最大限に利用する。

名付けて『そのときの傷のおかげでお嫁に行けない責任取れ作戦』だ。

「え?そ、そんなこと言えないよ・・・」

「なによ、どーせ馬車の中で裸だって見られてるくせに!」

「なッ!」

知らぬはアウレイスばかりなり。

オジュサが面白がって、馬車の中で土の服が砕けたときの話をして回ったのだ。

密かに存在している本人非公認のアウレイス親衛隊によって粛清されるまで。

続きはどうあれ、とにかくアウレイスの気持ちは固まった。

ソラに自分が生きていることを伝えたい、それが一番しっくりきた。

もし、ソラが自分の死に責任を感じているのだとしたら、それを拭い去りたい。

本人の意図したものではないだろうが、エスヒナがそれに気付かせてくれた。

「ありがとう、エスヒナ」

周囲の空気ごと柔らかくするような眩しい笑顔で、アウレイスは礼を言った。

これを出されると誰も何も言えなくなってしまう。

エスヒナとてそれは例外ではない。

いや、むしろエスヒナだからこそ、かもしれない。

今までの悪戯っぽい笑みは消え、余裕の無い表情でそっぽを向くエスヒナ。

「反則だよアウリィ、その顔は」

褐色の肌のお陰で確認はできないが、間違いなくその頬は上気していた。

アウレイスとエスヒナを乗せた船がアンティノメルに着く少し前、ソラとシュンは港の近くにある警察の施設に居た。

外国の使節から書簡を受け取るだけという、特に何でもない任務ではあったが、このあとに二人で向かう任務があるのだ。

「手紙くらい、誰が取りに来たって構わねぇだろーに、まったく」

「他ならぬ上司からの命令ですよ、シュン」

つまらなそうなシュンに対してチクッと釘をさすソラ。

二人揃ってナンバー2であるところの上司と言えば、トップからの命令ということになる。

領主、ルーカスその人であった。

どうやらルーカスは、エウスオーファンとよしみがあるらしい。

今日の使節というのも、キスビットからだと聞いている。

キスビット、タミューサ村。

ソラにとっては苦い思い出である。

「どーした?」

「なんでもありませんよ」

表情など何も変わっていないはずだが、シュンはソラの微妙な変化に気付いた。

それだけよく見ている、ということだろう。

「オレに隠し事かよ」

つまらなそうに言うシュン。

どこか拗ねているようにも見える。

キスビットからの使者を乗せた船が到着するまで、あと数分。

■ソラの恋人

ソラは、どうして良いのか分からず、ただその場に立ち尽くしていた。

いつも冷静なソラにしては珍しい光景だ。

頭が真っ白で動けない、というのが傍から見ても分かる状態だった。

「ソラ様、お久しぶりです・・・」

船から降りてくる人影には見覚えがある。

あの日、任務で出掛けた先の国で、謎の生命体による襲撃を受けた。

そのとき、自分を庇って死んだ女性、アウレイスその人であった。

「ア、アウレイス・・・さん・・・?」

埋葬までは立ち会わなかったものの、遺体を教会へ運んだのは、他ならぬ自分なのだ。

どうやったって生きているハズが無い致命傷を負っていたのを確認している。

驚くソラに対し、アウレイスは少しだけ服の襟を広げ、左肩を見せた。

「ソラ様、覚えてます?サターニアの子、アワキアを」

アウレイスは説明した。

アワキアの特殊な能力によって蘇生して貰ったこと。

肌の色が違う再生された部分は透明化ができないこと。

そして何よりもまず、自分が生きていることを伝えたかったこと。

「そうか。良かったです。本当に」

ソラはようやくそれだけ言った。

状況の整理や理解は必要なく、率直に今思うことを述べるのが正解だと思った。

胸のつかえが、すっきりと無くなった気がする。

「なぁ、ソラ。そろそろ紹介してくれねーか?」

「ねぇアウリィ、あたしの出番ってまだなの?」

シュンがぶっきらぼうに、エスヒナは頬を膨らませて言った。

我に返ったソラは、シュンにアウレイスを紹介した。

アウレイスは丁寧にお辞儀をし、自己紹介をする。

そしてエスヒナの紹介をした。

「まぁ、生きてて良かっためでたしめでたしってトコだな」

シュンがソラに言う。

少しトゲがあるようにも感じる。

「じゃあ要件の書簡を渡してくれるかな?オレたち、この後も任務なんだ」

せっかくここまで来たのに、このままではソラが去ってしまう。

きっとアウレイスは何も言わないし、追うこともない。

そう考えたエスヒナはシュンに言った。

「シュンくん、だっけ?ちょっとコッチ、来てくれる?」

「ああ、良いぜ」

手近な建物の物陰に向かって歩くエスヒナに、あっさりと付き従うシュン。

路地裏に入りしばらく歩くと、エスヒナはシュンに振り返る。

「アウリィにもうちょっとだけ時間をあげたいんだけど」

「おいお前!俺に何をした!?」

会話が噛み合っていない。

シュンはなぜ自分がエスヒナの言うことに対して何の疑問も持たず快諾し、ノコノコと後ろをついて歩いて来たのか分からない。

もちろんエスヒナも「素直な奴」くらいにしか思っていない。

「何って、別に何もしてないよ?」

「ふざけるな!」

100%の警戒と120%の敵意を全開にして、シュンは身構えた。

「ちょっと待って。落ち着いてよ」

「ああ、分かった!」

先ほどまでの焦燥と緊張、不信と怒気はどこへ行ってしまったのか。

シュンは呆れるほど軽く、笑顔さえ見せながらエスヒナに返事をした。

あまりの豹変ぶりにエスヒナも少々驚いている。

そして、落ち着き終わったシュンはまた我に返った。

「お前・・・一体どんな能力なんだ・・・」

冷や汗を流して後ずさるシュン。

状況が飲み込めない。

自分が何をされているのか分からない。

なぜか勝手に深刻ムードに陥ってゆくシュンに不思議そうな顔をしながら、エスヒナは考える。

「どんな能力って、言われてもねぇ」

タミューサ村で起きていた「女性の言うことを、男性が無条件で聞き入れてしまう」という謎の現象は、ここアンティノメルでも同様に起こっていたのだった。

しかしエスヒナもシュンも、そのことを知らない。

エスヒナは首をかしげながら右手の人差し指を頬に当て、目を瞑った。

この隙を見逃すシュンでは無かった。

エスヒナが目を閉じたのと同時に一息で間合いを詰めたシュンの拳が、エスヒナの顔面を捉えた。

ように見えた。

「っっぶな!」

間一髪、大げさに背を反らして上体を後方に倒し、そのまま地面に手をついたエスヒナ。

バク転の要領で立ち上がり、シュンを睨みつける。

こめかみが少し、切れたようだ。

若干の血がにじむ。

そのとき、足元で「カラン」と音がした。

エスヒナの額当てが、転がっていた。

アウレイスは困っていた。

目の前には想い人であるソラが居る。

しかし生存報告をした以上、目的は達せられた。

他に何を話して良いのか分からない。

しかしそれはソラも同じだった。

沈黙が続き、どちらも気まずさを感じている。

そこへ。

「ぐっ・・・うああああぁぁぁぁッッ!!!」

突然叫び声が聞こえた。

その直後にガラスが割れる音。

先ほどエスヒナとシュンが向かった路地からのようだ。

「シュン!?」

ソラはいち早く反応し、駆け出した。

アウレイスも一歩遅れて続く。

路地裏には、両手で額を押さえ、泣いているエスヒナが居た。

すぐ横の窓ガラスが割れている。

「ふぐぅッ・・・ぐ・・・ぐああああっ!!!」

割れた窓の向こう、つまり部屋の中から、うめき声が聞こえた。

ソラは反射的に、その部屋へ飛び込んだ。

アウレイスはエスヒナに駆け寄る。

「エ、エスヒナ?どうしたの?大丈夫?」

足元に転がる額当てと、額を押さえる両手をみとめ、怪我をしたのではないかと覗きこむ。

「ダメ!見ちゃだめ!」

どちらかと言えばいつも軽口を叩くお調子者タイプのエスヒナが、こんなに真剣に、泣きながら声を上げるのを、アウレイスは初めて目の当たりにした。

とにかく落ち着かせて事情を聞かなくては。

額当てを拾い、手渡すアウレイス。

「一度、船に戻ろう?」

自分に背を向けながら額当てを装着するエスヒナに声を掛ける。

振り返った彼女は少し冷静さを取り戻しており、スンと鼻をすすってアウレイスの後に従った。

船室でエスヒナの話を聞いたアウレイスは驚愕した。

「サ、サムサール・・・第三の瞳・・・」

相手に影響を及ぼしている『劣情』という感情について、エスヒナ自身はそれを有していない。

自身から欠落している感情が宿った額の瞳、それと目が合うことで対象がその感情に支配されてしまうという恐るべき能力。

しかし術者であるサムサール自身にその感情が欠如しているため、結局のところ相手がどのような状態なのかを理解することができない。

エスヒナは、淡々と自分の過去について語った。

今までエウス村長と自分だけの秘密だった、自分の瞳と忌まわしい経験を。

突如として自分に襲いかかる理不尽な暴力。

しかしその理由については全く理解できない。

ついさっきまで一緒に笑い合っていた相手の豹変と、それに伴って訪れる「我慢の時間」。

アウレイスは震えた。

こんなに深い心の傷を、エスヒナは抱えていたのか。

今までずっと、心のどこかで「自分が一番不幸」だと思っていた。

自分にとって尊敬に値する人、好感が持てる人というのは、きっと自分のような不幸を経験していないから、素晴らしい魂を持っているのだと思っていた。

言い換えれば、自分に自信を持てないことについて、その全てを運命のせいにしていた。

しかしエスヒナは違う。

話を聞くだけで身を裂かれるような気持ちになる残酷な経験を経てもなお、全くそれを感じさせない明るさと快活さを持った存在。

事実、今この話を聞くまでアウレイスは、エスヒナの過去について全く知らなかったし、想像すらしていなかった。

どちらかと言えば「苦労を知らない能天気な」人物像と捉えていた。

「エスヒナ・・・ッ」

アウレイスはエスヒナを抱きしめた。

今まで大切な親友だった彼女に、改めて尊敬の気持ちが芽生えた。

その抱擁は強く、優しく、エスヒナに気持ちを伝えるのに充分なものだった。

「ありがとう、アウリィ」

エスヒナにとっても、ようやく秘密を打ち明けることができ、いつも心の隅で感じていた後ろめたさがすっかり無くなった。

アウレイスは、自分も変わらなくてはと、強く思った。

親友との絆を、より強い結びつきへと変えた二人。

「あッ!!」

急にエスヒナが声を上げた。

その声でアウレイスも気付いた。

いや、思い出した。

シュンと、ソラのことを。

「自分の力では、解けないんだよね?」

「うん・・・ごめん・・・」

例の建物へと走りながら、アウレイスの問いに答えるエスヒナ。

駆け付けて何が出来るかも分からなかったが、しかし放っておくこともできない。

そして二人が見たものは・・・。

絡み合う雄と雄。

ぶつかり合う欲と濁。

混ざり合う淫と猥。

アウレイスは目を背けることを忘れて見入ってしまった。

野性的に荒々しく貪るサターニアと、その全てを受け入れる人間。

常識的に考えれば、このような異種同性の秘事は理解し難いものであるはずだった。

しかし、アウレイスはこの光景を「美しい」と思ってしまった。

そこには確実に、ソラの愛が在ったからだ。

エスヒナの第三の瞳によって劣情に支配されてしまったシュンを、どうにか癒そうとするソラの姿。

垣間見えるのは友情や責任感ではなく、紛うことなき愛であった。

「エスヒナ、どのくらいの時間、シュン様と目が合ったか分かる?」

「う、うん。感覚だけど、ホントに一瞬だと思う・・・」

つまり、エウス村長と同じくらいと考えられるか?

ならば一晩程度で我に帰る公算もある。

しかしあれは数年前の出来事で、エスヒナの成長と共に能力も強力になっている可能性はある。

彼女の話によれば「我慢の時間」はおよそ丸一日か二日。

その終わりは相手が動かなくなること、つまりは「死」だ。

最悪の場合、体力を使い果たして死ぬまで、シュンとソラの情事は続くことになる。

そんなことはさせられない。

何とかしなくては。

とにかく二人を助けたい。

いや、三人か。

もし最悪の事態が起こった場合、きっとエスヒナも深く傷つくことになる。

アウレイスは強く、強く思った。

この世の全ての人なんて、そんな大それたことは願わない。

せめて、この手が届く範囲の人たちを助けたい。

「う、うわッ!」

突然目の前で眩い光がはじけ、エスヒナは驚きの声をあげた。

その光はドーム状に広がり、周囲を包み込んだ。

まるで羽毛の海に飛び込んだかのような心地良い感覚があり、先ほどまで感じていた焦りの感情が落ち着くのを感じる。

やがて光は徐々に収縮し、その中心にアウレイスが居たことが分かった。

「シュン!大丈夫ですか?シュン!?」

ソラの声で我に返ったエスヒナ。

部屋を覗き込むと、ベッドに倒れ込んで動かないシュンの肩をゆするソラの姿が見えた。

静かに寝息を立てて眠るシュンに綿布をかけ、部屋を出たソラ。

廊下にはアウレイスとエスヒナが居た。

「本当に、ごめんなさい・・・」

エスヒナが深々と頭を下げ、詫びる。

アウレイスも同様だ。

「やめてくださいエスヒナさん。アウレイスさんも」

ソラは二人に顔を上げるように言った。

あのあと、簡単に事情を聞いておよその事態を把握したのだ。

誰が悪いということもない。

強いて言えば運が悪かった、というところか。

最終的にはアウレイスが発した光の効果によって、シュンは精神の落ち着きを取り戻し、眠りについた。

ソラの方は疲労感や倦怠感は無く、あれほど激しい行為の後であるにも関わらず体力の消耗が感じられない。

エスヒナはシュンの拳によって切れたこめかみの傷が治癒されている。

「すごいですね、アウレイスさん。回復系の能力ですか?」

ソラの問いに対して、アウレイスは答えられない。

自分でも何が起きたのか分からないのだ。

「そう・・・そうだと良いと思います」

本心だった。

まだ未知のものではあるが、もし自分に癒しの能力が備わったのであれば、こんなに嬉しいことは無い。

「残念だったねぇ、アウリィ」

キスビットへと帰る船上で、エスヒナはアウレイスに言った。

しかしそう言われた当のアウレイスには、残念そうな表情は見られない。

「そう?私にとっては良い旅だったわ」

親友との絆が深まり、新しい能力が開眼し、何よりもソラの愛に触れることができた。

その対象が自分でなかったとしても、アウレイスには嬉しかった。

あの無機質で無感情なソラが、本当は深い愛の持ち主であったことが、たまらなく嬉しいのだ。

「失恋したのに!?」

エスヒナから見ればアウレイスは、想い人を目指してはるばるやってきたというのに、相手には恋人が既に居り、しかもその相手が異種同性という極めて特殊な状況。

深刻な精神的ショックを受けてもおかしくないと思った。

しかしアウレイスが強がりを言っているようにも見えない。

どういう心境なのか。

「私のオトコを見る目、正しかったってことでしょ?」

およそアウレイスらしくない発言と、アハハと笑うその姿に、エスヒナは見惚れてしまった。

今までの柔和で優しい印象に加え、どこか吹っ切れたような感じもある。

その笑顔が眩しすぎて、エスヒナには気付くことができなかった。

もちろんアウレイス本人も気付いていない。

風を受け、美しく揺れる見事な銀髪の、その毛先が黒く変色していたことに。

真新しい筆先を墨に浸けたように、黒く。

「シュン、目が覚めましたか?」

ベッドの脇に置いた椅子に座っていたソラが立ちあがり、上体を起こそうとするシュンに手を伸ばす。

「オレは・・・一体・・・」

そう言いながらシュンは、霞掛かった頭で記憶をたどる。

そしてすぐに思い出した。

エスヒナとか言う女の、額にある瞳と目が合った瞬間に、突然強い衝動が湧き起こった。

目の前に居る女の衣服を引きちぎり、力ずくでなぶりものにしたいと、思った。

しかしそうしなかったのは、ソラの顔が浮かんだからであった。

一瞬の判断で壁面のガラス窓を破り、その部屋へ飛び込んだ。

そこは幸いにも無人だった。

目の前から対象が居なくなっても、自分の中で暴れる衝動はどうにもならなかった。

そこに、ソラが現れた。

そして・・。

「オ、オレ、お前に・・・ひどいことを・・・」

欲望のままにソラを「使って」しまった記憶はしっかりと残っている。

シュンはシーツを固く握り、後悔と懺悔の念を漏らす。

「たまには、ああいうのも悪くないと思う」

ソラの言葉に驚くシュンは、しかし何も言えなかった。

唇を塞がれてしまったから。

数秒後、そっと離れていくソラの唇が次に紡いだのは、いつもと違う口調だった。

「でも、本当にたまにだよ?僕の身がもたないからね」

俯き、赤面しながら言うソラと、その手を握るシュン。

言葉は無い。

見詰め合う二人。

先に視線を外したのはシュンだった。

自らが割ったガラス窓を見る。

ソラはすぐに窓際へ向かい、カーテンを閉めて、ベッドの上のシュンを見詰めた。